Кратко о прямой кишке

Прямая кишка является конечным органом кишечного тракта. Она располагается в полости малого таза, ее длина составляет 15 — 20 см. Ее стенка состоит из нескольких слоев: внутреннего (слизистая оболочка), среднего (мышечный слой) и наружного (соединительнотканная оболочка). Снаружи от прямой кишки находится параректальная клетчатка (жировая ткань). В месте, где прямая кишка переходит в анальный канал, располагаются углубления в виде мешочков (крипты), на дне которых открываются протоки анальных желез, вырабатывающих слизь. Они играют важную роль в развитии парапроктита.

Рис. 2. Анатомия прямой кишки. Желтым цветом обозначена параректальная клетчатка.

Причины заболевания

Первопричиной развития парапроктитов является инфекция. В большинстве случаев регистрируется полимикробная флора с обязательным присутствием кишечной палочки и других кишечных патогенов. Часто в составе микробной флоры встречаются стрептококки, стафилококки и протей.

Парапроктиты, причиной которых является анаэробная флора (существует в бескислородных условиях) протекают крайне тяжело. При этом развиваются гнилостные парапроктиты, газовая флегмона таза и анаэробный сепсис.

Из специфических инфекций чаще всего встречаются сифилис, туберкулез и актиномикоз, составляющих 1 — 3% от общего заболевания.

Хронический парапроктит: причины развития заболевания

Развитие парапроктита начинается с острого воспалительного процесса, возбудителями которого являются бактерии: стафилококк, энтерококк, кишечная палочка и анаэробные бактерии. Микроорганизмы, попадающие в жировую клетчатку через трещины или повреждение участки слизистой оболочки прямой кишки, вызывают патологический процесс, в результате чего выводные протоки перекрываются.

Процесс выработки секрета железами прямой кишки при этом не прекращается, поэтому на их месте формируются кисты с гноем, содержимое которых выходит из жировой клетчатки. Возбудители заболевания могут с током крови перенестись в жировую клетчатку из другого очага воспаления. Развитие хронического парапроктита может быть обусловлено следующими факторами:

- регулярными запорами и трещинами заднего прохода;

- формированием геморроидальных узлов;

- сахарным диабетом;

- снижением иммунной реакции организма;

- атеросклерозом сосудов.

Хронический парапроктит, операция при котором является одним из эффективных методов лечения, зачастую диагностируется у пациентов, которые при обострении заболевания проводили самолечение и не обращались за помощью к врачу-колопроктологу. Врачи высшей категории, доктора и кандидаты медицинских наук, работающие в Юсуповской больнице, используют достижения современной медицины для восстановления здоровья больных и улучшения качества их жизни.

При обращении к врачам-колопроктологам Юсуповской больницы пациенты получают высококачественную медицинскую помощь на условиях анонимности, профессиональных уход, а также имеют возможность пребывать в комфортном стационаре и проходить реабилитацию под контролем опытных специалистов.

Предрасполагающие факторы

Острый парапроктит всегда развивается на фоне ослабления работы иммунной системы организма, чему способствуют сахарный диабет, наличие очагов хронической инфекции, в том числе аноректальной области, системных заболеваний, в том числе лейкоза, неврологической патологии, алкоголизма, болезни Крона, неспецифического язвенного колита и др.

- В большинстве случаев парапроктита входными воротами для инфекции являются анальные крипты и железы.

- В параректальную клетчатку инфекция проникает через лимфатические сосуды при проктитах, геморрое, язвах и трещинах заднего прохода.

- Болезнь может развиться при остеомиелите костей малого таза, флегмонах ягодичных областей, промежности и мошонки, парауретральных абсцессах, параметритах, бартолинитах, воспалении куперовых желез.

- Способствуют развитию парапроктитов микротравмы слизистой оболочки прямой кишки, возникающие при применении инструментальных методов обследования, геморрое, трещинах заднего прохода, язвах и стриктурах. Слизистая оболочка может травмироваться при прохождении через прямую кишку несъедобных предметов — косточек фруктов, остей злаков, рыбьих и говяжьих костей.

- Возникают парапроктиты при огнестрельных ранениях и колотых ранах области заднего прохода.

- Способствуют развитию заболевания надрывы слизистой оболочки, возникающие при повторных насильственных попытках выбросить каловые массы.

Рис. 3 и 4. Трещины прямой кишки и геморрой — частые причины развития парапроктита.

Этиология править править код

Парапроктит вызывается смешанной микрофлорой, но преобладающее значение имеет E. coli

. В этиологии парапроктита ведущее значение имеет внедрение инфекции в параректальную клетчатку.

Пути внедрения инфекции в параректальную клетчатку

Инфекция может проникать через анальные железы, повреждённую слизистую оболочку прямой кишки, гематогенным и лимфогенным путём, из соседних органов, поражённых воспалительным процессом.

Ряд исследователей считает парапроктит довольно частым осложнением неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

Гнойные процессы в клетчаточных пространствах вокруг прямой кишки наблюдаются при заболеваниях предстательной железы, уретры, парауретральных, куперовских желёз, органов женской половой сферы (периметриты, бартолиниты), иногда при остеомиелите костей таза, туберкулёзе позвоночника.

Пути распространения воспалительного процесса

Распространение инфекции при парапроктите идёт со стороны прямой кишки. Входными воротами являются анальные крипты, куда открываются протоки анальных желёз, либо (значительно реже) повреждённая слизистая оболочка анального канала. Вначале воспаляется какая-либо крипта, где и формируется внутреннее отверстие свища. Затем инфекция проникает по протокам анальных желёз в их разветвления, локализующиеся в подслизистом или межмышечном слоях. При проникновении инфекции через повреждённую слизистую оболочку кишки дальнейшее её распространение возможно по межтканевым щелям, а также лимфогенным и гематогенным путём. В связи с рыхлостью подслизистого слоя кишки гнойники этой локализации легко и быстро распространяются вверх, отслаивая слизистую оболочку. Затёки гноя, распространяясь по ходу сосудистых ветвей, проникают в межмышечные пространства между циркулярным и продольным слоями мышц кишечной стенки.

Распространяясь по разветвлениям анальных желёз и разрушая их, гной проникает в параректальные клетчаточные пространства (подслизистое, подкожное, подвздошно-прямокишечное, тазово-прямокишечное и позадипрямокишечное). В зависимости от степени вирулентности флоры, реактивности организма процесс может быть отграниченным в какой-либо одной области или распространённым по клетчатке соседних анатомических областей.

При распространении гнойного процесса имеют значение и условия оттока. Если гнойник хорошо дренируется по широкому сообщению с кишкой или имеет выход на кожу, можно ожидать минимальных поражений клетчаточных пространств таза. Если таких условий нет, вокруг прямой кишки может образоваться множество гнойных ходов с затёками в различные клетчаточные пространства. Возможны прорывы гнойника на кожу в различных участках (наружные свищевые отверстия). При парапроктите описаны свищевые отверстия на мошонке, бедре, передней брюшной стенке. Кроме того, не исключена вероятность прорыва абсцесса в просвет кишки на уровне ампулярного отдела её и даже в брюшную полость.

Причины хронического течения заболевания

Современные исследователи рассматривают острый и хронический парапроктит как стадии одного заболевания. В прежние годы широко обсуждался вопрос о том, почему после вскрытия острого парапроктита так часто формируется свищ прямой кишки (хронический парапроктит).

Факторы хронического течения

- Внутреннее отверстие свища (покрытое эпителиальной выстилкой устье инфицированной одной или нескольких анальных желёз, открывающихся в морганиевой крипте) является источником постоянного или периодического инфицирования параректальной клетчатки.

- Наличие сформированного свищевого хода, одиночного или разветвлённого, расположенного поверхностно или глубоко в тканях таза. Заживлению препятствует эпителизация стенок свищевого хода, которая мешает спадению их и оставляет просвет открытым для реинфекции. Внутренняя поверхность свищевого хода бывает выстлана грануляционной тканью или желёзистым эпителием.

- Активизация дремлющей хирургической инфекции. Инфекция может более или менее длительное время пребывать в тканях организма, не вызывая заболевания (латентная фаза), но затем под влиянием различных факторов проявляется в виде острого парапроктита (активная фаза). При парапроктите очаг дремлющей инфекции может иметь морфологический субстрат. Им служат либо рубцы на месте вскрытого гнойника, либо остаток свищевого хода, либо отшнурованный, нераскрытый затёк.

Как развивается заболевание

В параректальную клетчатку инфекция проникает через анальные железы и крипты, поврежденную слизистую оболочку, по лимфатическим путям и гематогенно. Распространение инфекции сдерживает крепкая иммунная система. Так не всегда инфекция через поврежденную слизистую оболочку проникает в параректальную клетчатку, а купируется в подслизистом слое, где развивается подслизистый абсцесс.

Проникновение инфекции чаще всего происходит через анальные железы и крипты. Задействованы в развитии инфекционного процесса наиболее часто задние крипты, куда в большинстве случаев открываются отверстия параректальных свищей.

Воспалительный процесс развивается по типу флегмоны. Под влиянием адекватного и своевременного лечения и при достаточной сопротивляемости организма воспалительный процесс купируется и переходит в абсцесс, который вскрывается либо самостоятельно, либо хирургическим путем. Воспалительный процесс в параректальной клетчатке развивается медленно при туберкулезе, актиномикозе, кокцидиомикозе, сифилисе и при нагноении дермоидных кист.

Рис. 5. На фото острый парапроктит.

Что такое парапроктит

Патология представляет собой воспалительный процесс в параректальной клетчатке (она окружает прямую кишку). Основные причины возникновения заболевания – несоблюдение правил личной гигиены, травмы в области анального отверстия, приводящие к инфицированию данной зоны. Имеет значение наличие заболеваний прямой кишки (геморрой, анальные трещины), они могут спровоцировать хронизацию парапроктита, что ведет к образованию свищей.

Причиной патологии могут стать любые источники хронической инфекции в организме, особенно в случаях ослабления защитных сил человека (наблюдается при наличии тяжелых сопутствующих болезней).

Парапроктит проявляется выраженным болевым синдромом в области промежности, который усиливается при попытке осуществить акт дефекации. Это ведет к возникновению запоров.

При пальпации зоны воспаления пациентами отмечается резкая болезненность, можно определить границы скопления гнойного содержимого.

Общее состояние больных также ухудшается – поднимается температура тела, будут жалобы на слабость, апатию, головокружения. Бывают у таких пациентов диспептические явления – тошнота, рвота, отсутствие аппетита.

При прогрессировании заболевания, оно может закончиться формированием свища. Образуется канал с гнойным содержимым, который соединяет полость кишечника с окружающей средой. В подобных ситуациях для лечения требуется более серьезное и обширное хирургическое вмешательство.

Классификация

По характеру течения парапроктиты подразделяются на:

- Острые.

- Хронические (в том числе рецидивирующие).

По этиологическому признаку:

- Неспецифические (банальные).

- Специфические.

По виду возбудителя:

- Аэробные.

- Анаэробные, в том числе клостридиальные и неклостридиальные.

По локализации очагов нагноения:

- Поверхностные гнойники: подкожные (56%), подслизистые (2 — 6%), подкожно-подслизистые.

- Глубокие гнойники: седалищно-прямокишечные или ишиоректальные (34 — 39%), тазово-прямокишечные или подбрюшинные (8%), позадипрямокишечные (1 — 2%).

По локализации внутреннего отверстия свищевого хода:

- Передние.

- Задние.

- Боковые.

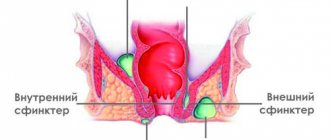

По отношению свищевого хода к волокнам сфинктера:

- Интрасфинктеральные (подкожно-подслизистые).

- Транссфинктеральные (чресфинктерные).

- Экстрасфинктеральные (I — IV степеней сложности).

По характеру свищевого хода:

- Полные (имеют внутренний и наружный свищевые отверстия, связанные между собой гнойным ходом).

- Неполные внутренние (не имеют выход наружу — на коже).

- Неполные наружные (не имеют выход в области стенки прямой кишки).

Рис. 6. Виды парапроктитов. Расположение гнойника имеет значение при проведении хирургического лечения.

Признаки и симптомы острого парапроктита

Из всех локализаций парапроктитов наиболее часто встречаются подкожные. Их удельный вес составляет около 56%. Инфекционный процесс развивается стремительно.

Наиболее характерные симптомы заболевания:

- Нарастающая боль в области прямой кишки и заднего прохода, усиливается при ходьбе и кашле.

- Повышается температура тела, появляется и нарастает головная боль, недомогание, апатия, разбитость. Общее состояние больных особенно ухудшается при глубоких гнойниках — тазово-прямокишечных и ишиоректальных абсцессах.

- Отмечается задержка стула, но при этом газы отходят беспрепятственно, иногда понос.

- В ряде случаев задержка мочеиспускания.

Признаки и симптомы при поверхностных гнойниках:

- Покраснение и гипертермия кожи над гнойником.

- Локальная припухлость.

- Появление болей при исследовании прямой кишки и пальпации перианальной области. Боли дергающие, усиливаются при натуживании, акте дефекации, кашле и ходьбе.

- Нарушение акта дефекации.

- Температура тела очень высокая с ознобами.

Признаки и симптомы при глубоких гнойниках:

- Слабая выраженность местных признаков.

- Боль разлитая.

- Локализацию гнойника выявить трудно. Покраснение кожи и флюктуация часто отсутствуют.

- Выраженные симптомы интоксикации, температура тела высокая — достигает 38 — 390С.

- Затруднения акта дефекации и мочеиспускания.

Рис. 7 и 8. На фото парапроктит поверхностный.

Признаки и симптомы при подслизистых гнойниках:

- Боли слабые, усиливающиеся при акте дефекации.

- Общее состояние остается удовлетворительным. Температура тела повышается незначительно.

Рис. 9. На фото парапроктит подслизистый.

Признаки и симптомы при ишиоректальных гнойниках:

- Общее состояние больного тяжелое. Температура тела повышается значительно. Признаки интоксикации выражены.

- Боли сильные с локализацией в глубине таза, пульсирующие, усиливаются при натуживании, акте дефекации, кашле и ходьбе.

- В случае расположения гнойника спереди от прямой кишки отмечается нарушение мочеиспускания.

- Асимметрия ягодиц, гиперемия кожи и инфильтрация появляются на 5 — 6 день заболевания.

Признаки и симптомы при пельвиоректальных гнойниках:

- Течение заболевания самое тяжелое из всех разновидностей парапроктитов. Болезнь развивается постепенно в течение 10 — 12 дней. Далее состояние больного начинает резко ухудшаться. Очаг нагноения формируется на 7 — 20-е сутки. Температура тела повышается до 40 — 410С. Симптомы интоксикации выражены значительно.

- Гнойник располагается глубоко в тазу, отчего больные жалуются на боли внизу живота.

- Появляются мучительные тенезмы.

- Нарушается мочеиспускание.

- При расплавлении тканей возникает покраснение и отек тканей в области промежности.

Признаки и симптомы при ректоректальных гнойниках:

- Боли сильные в области прямой кишки и в крестце, усиливаются при дефекации, при надавливании на копчик, в положении сидя, иррадиируют в бедра.

Подкожный парапроктит

Данная форма заболевания характеризуется расположением гнойного очага в жировой клетчатке под кожей непосредственно.

При визуальном осмотре вокруг анального канала заметна припухлость характерного красного цвета. Любое прикосновение, а также попытка сесть или совершить дефекацию вызывает резкую боль пульсирующего характера. Кроме этого, пациент жалуется на симптомы общей интоксикации, а именно:

- Температура, достигающая 39 °С.

- Озноб.

- Плохое самочувствие.

- Ухудшение аппетита.

- Боли в мышцах, суставах и костях.

Поскольку данная проблема доставляет сильнейший дискомфорт и в прямом смысле слова мешает нормально жить, большинство мужчин сразу же обращаются к врачу. Постановка диагноза не вызывает трудностей – достаточно опроса, визуального осмотра и пальпации.

Исход и осложнения острого парапроктита

- Прорыв гнойника наружу, очищение полости нагноения и заживление.

- В случае, когда свищ не образовался и очаг воспаления остался в области межсфинктерного пространства и анальных желез, возникают рецидивы заболевания.

- Проникновение в полость гнойника через свищевые ходы бактерий, что поддерживает воспалительный процесс — переход в хроническую свищевую форму.

- Прорыв гнойника в жировую клетчатку таза с последующим гнойным расплавлением стенки прямой кишки и/или мочеточника у мужчин, влагалища — у женщин. При прорыве гнойных масс в брюшную полость развивается перитонит.

Рис. 10. На фото хронический парапроктит у ребенка в возрасте до 1-го года

Возможные осложнения

Несвоевременное обращение к врачу, а также нерационально проводимая терапия острого парапроктита может привести к ряду осложнений, среди них:

- некротическое поражение стенки прямой кишки;

- распространение гнойных масс на соседние органы, приводящее к их расплавлению;

- попадание каловых масс в свищевой проход и стенку прямой кишки с возникновением инфекционного воспаления;

- распространение гнойного воспаления в область малого таза, брюшную полость (перитонит).

Длительное течение парапроктита может привести к таким нежелательным последствиям как недостаточность анального сфинктера, формирование рубцов, деформация стенок прямой кишки.

Признаки и симптомы хронического парапроктита

Хронические парапроктиты часто возникают при самопроизвольном вскрытии гнойника или неправильном лечении (вскрытии) острого парапроктита.

Заболевание протекает волнообразно: периоды благополучия сменяются периодами обострений. При закрытии свищевого хода гной вновь накапливается в большом количестве. Состояние больного ухудшается. После очередного вскрытия и выделения гноя общее состояние больного улучшается. Постепенно свищ начинает закрываться, но заболевание продолжает существовать.

В периоды обострений регистрируются следующие признаки и симптомы:

- Выделения из свищевого хода (гной, слизь, газы, кал) скудные.

- Болевой синдром нерезко выражен.

- Страдает общее состояние. У больного появляется бессонница, раздражительность, головная боль, снижается работоспособность.

При хроническом парапроктите образуются следующие виды свищей:

- Полные. Имеют два выходных отверстия: на коже и слизистой прямой кишки.

- Неполные. Имеют два отверстия: одно заканчивается слепо в виде «мешка», а другое функционирующее.

- Наружные. Отверстие выходит наружу — располагается на коже.

- Внутренние. Отверстие выходит внутри прямой кишки на слизистой оболочке.

Существуют сложные свищи, которые соединяют прямую кишку с близлежащими органами — влагалищем (ректовагинальные свищи) и мочевым пузырем (кишечно-мочевые).

Свищи прямой кишки

Свищ прямой кишки — это хроническое воспаление в анальной крипте, параректальной клетчатке или межсфинктерном пространстве с формированием свищевого хода. Свищи, как правило, формируются на фоне неправильного лечения или самопроизвольного вскрытия гнойника при остром парапроктите.

Как развивается заболевание

Самопроизвольно открывшийся внутрь прямой кишки свищ нередко заживает самостоятельно, но непрочным рубцом, который может вновь открыться при травмировании — езде на велосипеде, запорах и др. При очередном заживлении гной вновь накапливается, абсцесс при этом может организоваться в другом месте. То же происходит при неправильном вскрытии абсцесса, когда не ликвидируется свищевое отверстие, которое постоянно инфицируется кишечной флорой. Со временем вокруг свищевого хода формируется соединительная ткань, а в жировой клетчатке при недостаточном дренировании формируются гнойные инфильтраты и полости.

Своевременно за медицинской помощью обращается только 1/3 больных, другая треть больных обращается к врачам только после самостоятельного вскрытия абсцесса, оставшаяся треть — после вскрытия гнойника и формирования хронического парапроктита.

Рис. 11. Прорыв гнойника наружу при парапроктите.

Признаки и симптомы заболевания

- Выделения из прямой кишки сукровицы, гноя и частичек кала, отчего больным приходится пользоваться прокладками и часто делать обмывания.

- При закупорке свищевого хода грануляционной тканью или гнойно-некротическими массами гной вновь накапливается в параректальной клетчатке или межсфинктерном пространстве. Появление новых гнойников происходит на фоне ухудшения общего состояния больного. Больных беспокоит головная боль, слабость, снижается работоспособность и потенция, страдает психика. В области промежности появляются боли. Отмечается задержка стула и нарушение мочеиспускания, возникают тенезмы.

Осложнения

- При длительном существовании хронического парапроктита на фоне развития рубцовой ткани формируются тяжелые местные изменения в виде деформации просвета прямой кишки и промежности, из-за чего происходит недостаточное удержание каловых масс и газов.

- Озлокачествление свищевых ходов.

- Развитие амилоидоза внутренних органов.

Диагностика

Диагностика заболевания сложностей не представляет. В первую очередь выявляется внутреннее отверстие свищевого хода и его направление к волокнам анального сфинктера. Однако при неудачных операциях в прошлом эта процедура оказывается сложной и требует квалифицированной диагностики.

Рис. 12. Свищи при хроническом парапроктите.

Рис. 13 и 14. На фото слева наружное свищевое отверстие при хроническом парапроктите, справа — деформация анального канала и множественные свищи.

Классификация парапроктита по МКБ 10

Выделяются следующие разделы в международной классификации болезней.

Код по МКБ 10 острого парапроктита — К 61.0. Название – анальный абсцесс. В зависимости от расположения патологического образования в данной зоне он подразделяется на ректальный (К 61.1), аноректальный (К 61.2), ишиоректальный (К 61.3) и интрасфинктерный (К 61.4).

Первый подвид характеризуется тем, что гнойник находится в прямой кишке, второй – вокруг анального отверстия. Если абсцесс образуется в седалищно-прямокишечной ямке – это ишиоректальная форма заболевания.

В случае нахождения патологического образования непосредственно на анальном отверстии, выставляется интрасфинктерный абсцесс.

Клиническая картина острого парапроктита описана выше. Общие интоксикационные явления выражены значительнее, чем при хронической форме заболевания.

Некоторые клиницисты используют название гнойный парапроктит. При любом остром воспалении данной зоны происходит формирование патологического выделяемого. Поэтому код по МКБ 10 гнойного парапроктита К 61.0. Пациентам следует знать, что эти формы заболевания идентичные друг другу.

В случаях отсутствия лечения болезни, воспалительный процесс затягивается и хронизируется. Подобные ситуации характеризуются образованием свищевого канала между прямой кишкой и внешней средой.

У пациентов будут жалобы на выделения гнойного характера, которые постоянно пачкают нижнее белье, доставляя этим дискомфорт. Болевой синдром не ярко выраженный, беспокоит в периоды обострения. Общее состояние больных лучше, чем при острой форме заболевания, выраженной интоксикации не наблюдается. Но постепенно пациенты становятся раздражительными, таким больным тяжело сконцентрироваться, их работоспособность снижается.

Код по МКБ 10 хронического парапроктита – К 60.3. Он находится под названием свищ заднего прохода и относится к рубрике К 60.0 – трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки.

Другие коды, относящиеся к хроническому парапроктиту в международной классификации следующие: К 60.4 (прямокишечный свищ) и К 60.5 (аноректальный свищ). Первый подразумевает под собой образование патологического канала только в пределах ануса, второй – между полостью кишечника и задним проходом.

Диагностика заболевания

Диагностика парапроктитов проводится на основании жалоб больных, истории заболевания, данных объективного обследования. Следует провести консультацию гинеколога (женщинам) и уролога (мужчинам) для исключения осложнений острого парапроктита.

Наружный осмотр

Ввиду болезненности ректальные абсцессы легко обнаруживаются при наружном осмотре и пальпации. Наружный осмотр проводится с целью выявления гиперемии, отека и обнаружения болезненного инфильтрата или флюктуации в области абсцесса.

Ректальное обследование

Данный вид обследования является основным при подозрении на острый парапроктит. С его помощью оценивается функциональное состояние анального канала и прямой кишки, определяется наличие инфильтратов, затеков и сопутствующих заболеваний. При пальцевом исследовании выявляются участки болезненности, иногда в процессе осмотра имеет место выделение гноя.

Рис. 15 и 16. Проведение пальцевого исследования прямой кишки.

Аноскопия и ректороманоскопия

Аноскопия и ректороманоскопическое исследование проводится с помощью специального инструмента.

- С помощью аноскопии исследуется нижнеампулярный отдел прямой кишки и анальный канал — на глубину от 8 до 10 см. от края заднего прохода.

- С помощью ректороманоскопии возможно провести осмотр прямой кишки и дистальный отдел сигмовидной кишки — на глубину от 15 до 20 см. от края заднего прохода.

Рис. 17 и 18. Аноскопы одноразовые и ректороманоскоп.

Рис. 19 и 20. На фото процесс проведения ректороманоскопии.

Зондирование свища

Зондирование свища и аспирационное прокрашивание его полости смесью метиленового синего и перекиси водорода проводится с целью определения положения по отношению к стенке прямой кишки, характера внутреннего рельефа, обнаружения дополнительных ответвлений и полостей.

Рис. 21 и 22. Зондирование свища и проба с красителем.

Фистулография

Фистулография является рентгенологическим исследованием. С ее помощью определяется расположение и размеры гнойной полости, направление свищевого хода и гнойные карманы.

Рис. 23. При проведении фистулографии в свищевой ход вводится рентгеноконтрастное вещество.

Эндоректальное ультразвуковое исследование

Эффективность данного метода исследования составляет 80 — 89%. С его помощью определяется локализация и структура очага воспаления, дополнительные свищевые ходы, степень вовлечения в патологический процесс стенки прямой кишки и мышечных волокон наружного сфинктера.

Бактериологическое исследование

С помощью бактериологического метода исследования определяется характер микрофлоры и чувствительность ее к антибиотикам. Данная методика применяется при отсроченной операции и для определения вида иммуностимулирующей терапии.

Дифференциальная диагностика

Острый парапроктит следует отличать от абсцесса дугласова пространства, нагноившейся кератомы и распадающейся опухоли.

Диагностика

Для предварительной диагностики проктологу достаточно данных опроса, осмотра и физикального обследования. Характерные клинические признаки: лихорадка, местная болезненность, симптомы гнойного воспаления. Ввиду крайней болезненности процедур, пальцевое исследование заднего прохода и методы инструментальной диагностики проктологических заболевания (аноскопия, ректороманоскопия) не производятся. При исследовании крови отмечаются признаки гнойного воспаления: лейкоцитоз с нейтрофилезом, повышение СОЭ. Острый парапроктит в основном приходится дифференцировать от нагноившейся тератомы околопрямокишечной клетчатки, опухолей прямой кишки и окружающих ее тканей, абсцесса дугласова пространства. Необходимость производить дополнительные исследования для дифференцирования парапроктита от других заболеваний обычно возникает в случае высокого расположения гнойника (в малом тазу или подвздошно-прямокишечной ямке). Хронический парапроктит диагностируют, осматривая промежность, задний проход, производя пальцевое исследование анального канала. При обнаружении свища производят зондирование его хода. В качестве инструментальной диагностики применяется ректороманоскопия, аноскопия, фистулография – если свищ расположен высоко, имеются обильные выделения и происходит баллотирование (колебание) зонда в канале. Применяется также ультрасонография. Сформировавшийся параректальный свищ необходимо дифференцировать от кисты околопрямокишечной клетчатки, остеомиелита терминальных отделов позвоночника, туберкулезного свища, эпителиального копчикового хода и свищей у пациентов с болезнью Крона. Для дифференциального диагноза значимы данные анамнеза, лабораторные исследования, рентгенография малого таза.

Лечение острого парапроктита

Лечение острого парапроктита в основном хирургическое. Консервативное лечение используется на самых ранних стадиях заболевания, при противопоказаниях к хирургическому лечению у пожилых пациентов и во время подготовки к операции.

Оперативное лечение

Основным методом лечения острых парапроктитов является хирургическое. Его целью является как можно раннее вскрытие гнойника и удаление гнойных масс, в обратном случае гнойный процесс может быстро распространится по клетчатке таза, разрушить мышечные структуры тазового дна и сфинктера, а так же стенки прямой кишки.

До операции необходимо определить точную локализацию гнойника, гнойного хода и пораженную крипту.

Противопоказанием к проведению радикальной операции является невозможность определения пораженной крипты, выраженное воспаление окружающих тканей и тяжелое соматическое состояние больного.

Во время операции проводится широкое вскрытие гнойника, ревизия и санация послеоперационной раны.

Хирургическое лечение бывает 2-х видов:

- Радикальное одномоментное.

- Многоэтапное. Является наиболее целесообразным. На первом этапе гнойник вскрывается и создается адекватный отток гнойных масс, второй этап (последующая радикальная операция) проводится спустя 5 — 7 дней после стихания остроты воспаления.

Консервативное лечение

Иногда острый парапроктит в стадии начинающейся инфильтрации удается излечить только с применением консервативной терапии, основу которой составляет антибактериальное лечение. Консервативное лечение используется у лиц пожилого возраста, имеющих противопоказания к хирургическому вмешательству, а так же при подготовке к операции.

Кроме введения антибиотиков применяются пояснично-новокаиновые блокады и местный новокаино-стрептомициновый блок. При глубоко расположенных очагах нагноения лекарственные препараты вводятся со стороны прямой кишки, при подкожных гнойниках — со стороны кожи.

На раннем этапе развития воспаления при глубоко расположенных гнойниках без явлений размягчения тканей показаны:

- Днем — сидячие ванны один раз в сутки по 15 минут в течение 2-х недель, грелка и лекарственные клизмы 2 — 3 раза в день с использованием раствора Колимицина, Протаргола или Колларгона, Ихтиола или Риванола.

- На ночь — согревающие промежность компрессы.

Лечение

Основным методом лечения острой формы парапроктита служит оперативное вмешательство. Консервативная терапия способна снизить воспаление и приостановить размножение патогенных микроорганизмов, но не устранить причину радикально.

Оперативное

Основным хирургическим способом по устранению острого парапроктита является иссечение абсцесса, промывание гнойной полости раствором антисептика с последующим ее дренированием.

Острый гнойный парапроктит, который вскрылся самопроизвольно с образованием свищевого хода, устраняют следующими способами:

- иссечение свища: после тщательной диагностики и определение точной локализации патологический ход полностью иссекают из окружающих его тканей;

- лигатурный метод, при котором свищ постепенно перевязывают специальной нитью до полного его рассечения;

- лазерная коагуляция, которая подразумевает воздействие на свищ инфракрасным лучом до полного его рубцевания;

- применение фибринового клея, который вводится в патологический ход, полностью перекрывая его просвет; такой метод является наименее травматичным.

Консервативное

Медикаментозное лечение парапроктита направлено на устранение неприятных симптомов заболевания, а также профилактику повторного нагноения в ране.

Медикаменты

В постоперационном периоде пациентам назначаются следующие лекарственные средства:

- анальгетики;

- противовоспалительные средства;

- антибактериальные препараты местно (для промывания послеоперационной раны) или системно (при наличии показаний);

- сидячие ванночки с добавлением трав, обладающими противовоспалительным, бактерицидным действием (календула, ромашка и т.д); такие процедуры необходимо выполнять после заживления раны 1 раз в сутки в течение двух недель;

- мази с антибактериальным эффектом для местного применения (Левомеколь).

Важным пунктом консервативного лечения являются ежедневные перевязки, которые проводятся после обработки раны антисептическими растворами, такими как фурацилин, перманганат калия.

Физиотерапия

Физиотерапевтические методы лечения чаще всего применяются в послеоперационном периоде. Данный метод способствует снижению воспаления, ускоряет регенерацию тканей, а также обладает некоторым бактерицидным действием.

Основными вариантами физиотерапевтического лечения являются:

- облучение инфракрасными лучами;

- УФО;

- магнитотерапия;

- воздействие ультравысоких частот;

- электрофорез.

Важно! Лечить парапроктит с помощью физиотерапевтических методов необходимо только после стихания острого воспалительного процесса.

Лечение хронического парапроктита

При хроническом парапроктите формируется свищ между прямой кишкой и окружающими тканями, возникакающий при самопроизвольном вскрытии гнойника или неправильном лечении (вскрытии) острого парапроктита. Лечение свищей только хирургическое. Его целью является устранение первичного свищевого хода и гнойных карманов. Радикальная операция с сохранением нормальной функции мышц анального сфинктера приводит к полному излечению. В сложных случаях, когда иссечением затрагивается небольшая группа мышц анального сфинктера, теряется контроль над удержанием стула. Во время операции удаляются так же такие сопутствующие заболевания, как геморрой, анальные трещины и др.

Существует несколько хирургических техник:

- Иссечение свища на всем протяжении с последующим ушиванием раны.

- Иссечение выходного отверстия (фистулы) с последующим проведением пластики.

- Закрытие отверстия с помощью биоматериалов.

- Прижигание лазером.

- Наложение лигатур.

- При глубоком поражении мышечных волокон сфинктера производится их ушивание.

В период реабилитации проводится:

- В послеоперационном периоде радикального хирургического лечения и после первого этапа многоэтапного лечения больным ежедневно проводятся перевязки с использованием перекиси водорода и антисептиков на спиртовой или йодной основе.

- Местно до заживления раны применяются мази, ускоряющие репарацию тканей (Метилурацил) и обладающие противомикробным и противовоспалительным эффектом (Метилурацил + Хлорамфеникол).

- Физиотерапевтическое лечение (УФО + микроволновая терапия).

Из консервативных методов лечения применяются:

- Микроклизмы с колларголом и облепиховым маслом.

- Промывание свищей антисептическими растворами.

- Введение в свищевой ход антибиотиков.

Рис. 24 и 25. На фото хронический парапроктит. Определен свищевой ход.

Прогноз заболевания

При своевременном обращении за медицинской помощью и адекватном (правильно выполненном) радикальном лечении прогноз благоприятный.

При хирургическом лечении в случае, когда не была ликвидирована связь абсцесса с просветом кишки, прогноз неблагоприятный из-за формирования свища прямой кишки или возникновения рецидива острого парапроктита.

В прогностическом плане неблагоприятным является факт длительного течения заболевания и тяжелая сопутствующая патология.