В человеческом организме сложно обнаружить аналог поджелудочной железе. Орган выполняет как экзокринную (пищеварительную) функцию, так и является важнейшей частью эндокринной системы. Поэтому новообразование на поджелудочной железе тяжело отражается на процессах пищеварения (недостаток ферментов), вызывает срыв всех видов метаболизма через первичное нарушение выработки гормона инсулина.

Неутешительная статистика

Из всех опухолей до 95% приходится на рак. Согласно статистическим исследованиям онкологов России, среди общей заболеваемости злокачественной патологией поджелудочная железа по пораженности стоит на десятом месте у мужчин, на тринадцатом — у женщин.

За последние 10 лет в РФ ежегодный прирост заболевших раком ПЖ составил 3,5% среди мужского населения и 15,6% — среди женского. Смертность упорно держится на одном уровне и занимает пятое место у лиц обоих полов.

Сравнение распространенности болезни в странах мира некорректно, поскольку неодинаков уровень развития здравоохранения. Значительное число случаев недовыявляется.

Диагностика объемных процессов в панкреатической зоне сложна. Здесь у человека анатомически и функционально плотно связано несколько органов (желудок, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь и протоки). Практически выявить образование, исходящее из поджелудочной железы на ранней стадии, невозможно.

Доброкачественные новообразования

Эти опухоли характеризуются отсутствием склонности к росту и появлению метастазов. Их клетки производят гормоны, которые попадают в общий кровоток. По количеству новообразований эти опухоли могут быть множественными и одиночными. Не стоит забывать, что среди доброкачественных образований различают: гемангиому (по структуре напоминает сосуды), фиброму (из соединительной ткани), липому (из жировой ткани), лейомиому (образование из мышечных волокон), шванному (состоит из шванновских клеток, находящихся в оболочках) и невриному (из нервной ткани).

Врачи выделяют такие основные причины:

- наследственность;

- курение;

- употребление спиртного в больших количествах;

- проблемы с экологией;

- воспаление поджелудочной железы;

- чрезмерное употребление жирной еды.

Что может привести к развитию болезни?

Причины развития опухолевого образования в железе окончательно не установлены. Принято говорить о факторах риска заболевания и вероятном влиянии на перерождение клеток. Мы представляем наиболее значимые и изученные.

Курение табачных изделий — связано с опухолевым ростом в поджелудочной железе у 20–30% пациентов. Негативным воздействием обладают полициклические углеводороды никотина. Роль яда подтверждается для каждого четвертого больного. Риск увеличивается по мере роста длительности «стажа» курильщика.

Особенности питания — многие ученые считают, что больше риск опухоли поджелудочной железы у людей, питающихся преимущественно жирными мясными продуктами. Имеет значение увлечение кофе, дефицит овощей и фруктов (растительной клетчатки). Однако с этой гипотезой согласны не все.

Ожирение — железа может не выдержать нагрузки чрезмерного поступления с пищей углеводов, жиров. При наборе веса, связанном с гипоталамо-гипофизарной патологией, страдают все виды метаболизма.

Возраст — максимальная распространенность неоплазии поджелудочной железы регистрируется у людей после 60 лет. По данным некоторых авторов, у мужчин чаще, чем у женщин.

Сахарный диабет — накопленный опыт лечения и наблюдения за лицами, страдающими диабетом, позволяют утверждать, что риск возникновения новообразования увеличен на 60%. Особенно если человек старше 50 лет и страдает диабетом дольше 10 лет.

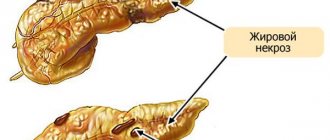

Хронический панкреатит — вяло текущее воспаление в паренхиме железы вызывает усиление притока жидкости, отечность ткани. При этом на панкреатический проток давят распухшие ацинусы, затрудняют прохождение по нему выработанного секрета железы. В результате внутренние ферменты «разъедают» собственные клетки.

Стимуляция эпителия мелких протоков с одновременным нарушением процессов восстановления приводит к изменению структуры органа, формированию кистозных полостей, новообразований. Исследования показали возрастание риска опухоли от 10 до 20 раз, если пациент болен панкреатитом пять лет. Это касается и алкогольного панкреатита.

Наследственность — представляется по-разному. Одни ученые считают, что имеет место «наследственный панкреатит». У таких пациентов в 40% случаев ожидается опухоль. Другие относят вероятность к генетическим мутациям на уровне гена PRSS1, инактивирующего трипсиноген. Наследование идет аутосомно-доминантной передачей последующему поколению семьи. Риск возникновения новообразования у членов семьи, в которой уже имелись подобные случаи, возрастает от 6 до 32 раз.

Инфекционные заболевания — в частности, выявлена связь с перенесенным вирусным гепатитом B, воздействием хеликобактерной инфекции антрального отдела желудка.

Одна из версий — перенесенные операции на желудке (гастрэктомия), удаление желчного пузыря (холецистэктомия).

Определение и классификация

Киста выглядит как полость в ткани поджелудочной железы и обычно содержит жидкость: панкреатический сок, воспалительный экссудат, кровь. Развивается вследствие воспалительного процесса или травмы. Внутреннее пространство кисты может либо сообщаться с панкреатическим протоком, либо быть обособленным образованием. Данная структурная характеристика имеет важное значение при выборе метода лечения и влияет на прогноз заболевания. Формирование кистозной полости проходит в несколько этапов:

- первая стадия – 1,5 месяца;

- вторая стадия – до 3-х месяцев;

- третья стадия – до года;

- четвертая стадия – больше года.

Различают истинные кисты и псевдокисты. Первые имеют стенку, выстланную изнутри эпителиальной тканью. Они возникают значительно реже и легко диагностируются во время инструментальных исследований.

Выделяют три типа истинных кист:

- врожденные: диагностируются сразу после рождения;

- воспалительные: являются следствием панкреатита;

- опухолевые: состоят из атипичных клеток.

В отличие от истинных, псевдокисты не имеют внутреннего эпителия. Обычно они образованы прилежащими органами и малым сальником. Часто возникают как следствие воспалительного процесса брюшной полости или травм живота.

По течению кисты поджелудочной железы бывают острые, подострые и хронические. Первые два варианта имеют длительность 3 и 6 месяцев соответственно. Хроническая форма болезни длится более полугода.

Классификация опухолей в поджелудочной железе

Классификация новообразований предусматривает деление на опухоли доброкачественные (в статистике, имеют код по МКБ Д13) и злокачественные – С25–С25.9. Они образуются в экзокринной зоне, вырабатывающей пищеварительные ферменты, и эндокринной, где синтезируются гормоны.

Важно то, что экзокринные новообразования чаще имеют злокачественное течение.

По рекомендации ВОЗ, выделяются состояния, относящиеся к предзлокачественному росту. К ним относят муцинозные (слизистые) эпителиальные опухоли, внутриэпителиальную неоплазию 3 степени.

Среди злокачественных образований различают по локализации опухоль:

- головки поджелудочной железы,

- тела,

- хвоста,

- протока,

- островковых клеток,

- других частей.

По распространенности выделяют выходящую за границы перечисленных локализаций.

Доброкачественные образования

Доброкачественность опухоли определяется медленным темпом роста, отсутствием прорастания в соседние ткани и отдаленных метастазов. Они образуются из различных видов клеток.

Эпителиальный доброкачественный рост имеют:

- аденома — редкая опухоль из железистых клеток,

- папиллома — основа представлена поверхностным эпителием,

- киста — новообразование с внутренней полостью, заполненной жидкостью,

- инсулома — формируется из клеточного аппарата, продуцирующего инсулин, считается нейроэндокринной опухолью.

По происхождению не связаны с эпителием:

- липома — жировик,

- лейомиома — из гладкомышечных волокон,

- фиброма — разрастание рубцовой ткани,

- гемангиома — в основе скопление кровеносных сосудов,

- невринома — ограничивается только нервными узелками,

- лимфангиома — растет из стенок лимфатических сосудов.

Доброкачественные опухоли практически не имеют симптоматики, обнаруживаются случайно на УЗИ при обследовании по поводу панкреатита. Признаки проявляются при гиперплазии (увеличении размеров), сдавливании соседних органов, тонкого кишечника.

Лечение не обходится без удаления хирургическим путем. Следует учитывать, что доброкачественные образования становятся причиной:

- хронического панкреатита,

- внутреннего кровотечения.

В неблагоприятной ситуации могут трансформироваться в рак.

Злокачественные опухоли

Злокачественные новообразования различаются по клеточному составу. 95% от всех опухолей являются протоковыми аденокарциномами. Их рост исходит из эпителия, выстилающего основные протоки поджелудочной железы.

На все прочие опухоли приходится в сумме 5%. К ним относятся редкие разновидности аденосквамозного, коллоидного, гепатоидного, медуллярного, перстневидноклеточного рака. Название обусловлено гистологической картиной клеток. При выявлении составляющих ацинусов рак именуется ацинарноклеточным.

Возможно сочетанное участие в опухолевом росте нескольких видов клеток, такой процесс считают смешанным (ацинарно-нейроэндокринный, ацинарно-нейроэндокринно-протоковый).

Существует разновидность недифференцированной опухоли. На современном этапе невозможно выявить источник ее трансформации.

Для врачей-онкологов разных стран принята единая TNM-классификация. Она учитывает локализацию и распространенность опухоли, поражение лимфоузлов, ближайшие и отдаленные метастазы. По сочетанному буквенно-цифровому обозначению специалисты судят о различных характеристиках процесса и выбирают оптимальный метод лечения.

Протоковая аденокарцинома — наиболее агрессивная форма рака, новообразование на головке встречается в ¾ случаев, в теле — у 18% пациентов, хвостовой части — у 7%. Иногда точно установить начальное местоположение опухоли невозможно. Атипичный рост происходит по ходу главного и вспомогательных протоков.

По внешнему виду удаленного органа можно судить о достаточно плотной консистенции аденокарциномы. Снаружи она не имеет четких границ, склерозирована. Изнутри не прослеживается характерная для поджелудочной железы дольчатость. Наиболее типичные размеры для опухоли, расположенной в головке, – 2,5–3,5 см, хвосте и теле — немного крупнее. Возможно образование кист. Цвет серо-желтый. Даже для больших узлов не характерны участки некроза и кровоизлияния.

Особое значение для образования рецидивов придается разрастанию аденокарциномы по нервным сплетениям от крючковидного отростка на головке к верхне-брыжеечному ганглию, с верхней части — к околочревному узлу. Из тела и хвоста раковые клетки направляются в сторону селезеночного, левого околочревного ганглия, верхнего брыжеечного.

Протоковая аденокарцинома метастазирует чаще всего в печени (53–60% случаев), легочной ткани и брюшине выявлено 10–16%. Менее распространен переход на:

- надпочечники,

- почки,

- плевру,

- брыжейку тонкой кишки,

- диафрагму,

- кости.

Редко метастазы обнаруживают в головном мозге, сердце, селезенке.

Метастазирование характерно для расположения опухоли в хвосте и теле поджелудочной железы. Объясняется сохранением жизни пациента и длительным поддерживающим лечебным процессом.

Провоцирующие патологию факторы

Онкологические заболевания часто сложно диагностировать, а их причины выяснены не в полном объеме. Это характерно и для образований, которые возникают в головке поджелудочной железы. Риск проявления недуга возрастает вследствие следующих причин:

- Наследственность.

- Злоупотребление табаком. Он содержит в своем составе множество канцерогенных компонентов, активизирующих развитие раковых клеток.

- Панкреатит в хронической форме – становится причиной сбоев в кровообращении и обменных процессах на клеточном уровне.

- Старение организма. Люди старшего возраста страдают частыми сбоями в иммунной системе, вследствие чего злокачественные образования возникают чаще.

- Сахарный диабет в длительно текущей форме. Вследствие гибели бета-клеток возникают очаги формирования опухолей.

- Избыточный вес, который выступает провоцирующим фактором для гиперлипидемии и гиперхолестиринемии. Это вызывает липодистрофию ПЖЖ.

- Нерегулярно питание – приводит к перегрузке железы и ферментативной недостаточности.

- Чрезмерное употребление крепких спиртных напитков, вызывающее гибель групп клеток.

Также советуем просмотреть: Особенности цистаденомы поджелудочной и методы лечения

Симптоматика патологии

Начальные симптомы опухоли поджелудочной железы либо отсутствуют, либо «маскируются» под хронические болезни желудочно-кишечного тракта, холецистит, панкреатит.

Клиническая картина доброкачественной опухоли

Доброкачественные опухоли протекают бессимптомно. Установлено, что только при достижении размера в 5 см пациенты чувствуют тупые боли в эпигастрии и подреберье справа, тошноту, расстройства стула.

Признаки связаны с нарушением поступления пищеварительных ферментов и сдавлением двенадцатиперстной кишки.

Признаки злокачественных новообразований

Симптоматика рака делится условно на проявления первичной опухоли, ее воздействие на соседние органы и ткани, лимфоузлы, наличие метастазов. К ним относятся:

- болевой синдром (опоясывающие боли, иррадиация вправо при раке головки, влево и в спину при поражении зоны хвоста, в плечо, поясницу, постоянные ноющие, временами тяжелые приступы), обусловлен вовлечением нервных ганглиев, растяжением капсулы железы, желчных протоков,

- увеличение печени с асцитом,

- определяемые при пальпации узлы, бугры, наросты на плотной печени, увеличенные лимфоузлы над ключицей,

- потеря аппетита — следствие интоксикации,

- значительное снижение массы тела,

- слабость,

- присоединение инфекционных заболеваний из-за резкого угнетения иммунитета,

- возможны первичные проявления сахарного диабета (жажда, кожный зуд в 20% случаев).

Признаки застоя в желчных протоках, двенадцатиперстной кишке, в связи с механическим препятствием:

- боль распирающего характера в подреберье справа,

- желтуха,

- увеличение печени и желчного пузыря,

- отрыжка, тошнота, рвота,

- кровоизлияния на коже,

- понос, запор, метеоризм — вызваны секреторной недостаточностью в переваривании пищи,

- непроходимость в зоне тонкого кишечника.

Протоковый рак отличается высокой скоростью течения, выраженными симптомами. В зоне опухоли происходит спастическое сокращение артерий, как следствие появляются дополнительные нарушения питания органа.

В клинике рака, расположенного в головке поджелудочной железы, выделяют 2 стадии (дожелтушную и желтушную). У многих пациентов проявление желтушности кожи и зуда являются первым и единственным симптомом аденокарциномы. При этом у 1/3 больных болевой синдром отсутствует или слабоинтенсивный.

Нарушенное пищеварение способствует развитию смешанной анемии (железодефицитной и В12-дефицитной).

Повышение температуры указывает на присоединение воспалительных процессов в желчном пузыре, протоках.

Все приведенные симптомы нельзя считать специфичными для опухоли поджелудочной железы. Ни один не определяет с абсолютной точностью локализацию процесса, размер, стадию течения.

Поджелудочная железа и ее роль

Орган в большей своей части относится к отделу внешнесекреторного типа. Здесь происходит синтез ферментов, способствующих пищеварению, – они участвуют в выработке желудочного сока, направляемого затем в двенадцатиперстную кишку. Воспалительные процессы в этой области часто принимают хроническую форму. Это приводит к тому, что появляется спровоцированное панкреатитом очаговое образование поджелудочной железы.

Область железы, где вырабатываются гормоны, регулирующие метаболические процессы, относится к эндокринному типу. К таким гормонам относят инсулин, глюкагон, соматостатин, полипептид панкреатического вида, грелин. Они участвуют в глюкозообменных процессах, регулируют продуцирование желез, влияют на ощущение потребности в пище. Если в этой области проявляется патология, то углеводный баланс нарушается, а опухоли провоцируют интенсивный рост или подавление выработки гормонов.

Важно. Поджелудочная железа структурно включает несколько частей – головку, шейку, тело и хвост. Именно в первой части и возникает большинство образований.

Диагностика злокачественных образований

Обследование пациента с подозрением на опухоль поджелудочной железы начинают с общих анализов, биохимических тестов. Только на поздней стадии обнаруживается умеренное снижение гемоглобина и эритроцитов, ускорение СОЭ.

По биохимическим тестам можно зарегистрировать низкое содержание белка (гипоальбуминемия), при желтухе – повышение билирубина, щелочной фосфатазы, аспарагиновой и аланиновой трансаминазы.

Большее значение имеет выявление в крови маркеров опухоли. Считается, что наибольшей специфичностью (почти 90%) обладает эмбриональный карбоангидратный гликопротеин (СА-19-9). В норме его содержание – 37 ЕД, а при злокачественной опухоли поджелудочной железы способно увеличиться от десятков до сотен раз. Недостатком метода является отсутствие изменений на ранней стадии.

Изучается информативность теста с антигеном СА 494 для ранней диагностики рака. Установлено, что он результативен в поиске различий с хроническим панкреатитом.

Главное значение придается развитию инструментальных доступных способов исследования.

Рентгенологическим методом с помощью введения бариевой взвеси в желудок удается выявить косвенные признаки объемного процесса в поджелудочной железе. Они связаны со сдавливанием соседних органов. Рентгенолог обнаруживает:

- деформацию желудка, его выпячивание вперед, смещение малой кривизны,

- кальцинаты (отложения солей кальция) при очаговом панкреатите,

- «развертывание» подковообразной двенадцатиперстной кишки за счет сдавления нисходящего отдела,

- «дефект наполнения» в двенадцатиперстной кишке, стенозирование.

На томографических срезах опухоль определяется как гиподенсивное образование, она имеет более темный цвет, чем паренхима.

Применение ультразвуковой диагностики позволило судить о тканях паренхиматозных органов по свойству отражать волну (эхогенности). Чем выше способность уплотненной ткани отражать волну, тем светлее становятся видимые образования.

В расшифровке используются термины-определения для поджелудочной железы:

- изоэхогенная — весь орган в норме выглядит серым,

- гипоэхогенный участок более темный,

- гиперэхогенный — выглядит светлым тоном, почти белым, такие участки характерны для плотной опухоли,

- анэхогенный, еще называют эхонегативным — вся структура черного цвета (например, в случае кисты, заполненной жидкостью, будут видны ее контуры).

Различные методики УЗИ (чрескожная, допплеровское сканнирование, использование усилителя сигнала) позволяет увидеть не только размеры органа:

- подробно контрастировать опухолеподобное образование в паренхиме размером до 1 см, его структуру,

- выявить увеличенные лимфоузлы,

- умеренный объем жидкости в брюшной полости.

Важную информацию получают онкологи по прилежащим к опухоли сосудам. Оценить степень васкуляризации необходимо перед операцией для прогноза гематогенного метастазирования. Изучение зон гиперваскуляризации из вновь образованных сосудов позволяет судить о степени поражения органа.

В настоящее время метод усовершенствован. Используется эндоскопическое УЗИ поджелудочной железы путем введения микродатчика в дуоденальную зону, желчный проток, сосуды. Удается рассмотреть новообразование размером менее сантиметра.

МРТ — способ магниторезонансного отражения считается более безвредным, применяется в диагностике повреждения поджелудочной железы у ребенка. В расшифровке также обращается внимание на гиподенсные участки ткани.

Для окончательного подтверждения диагноза применяют пункционную биопсию под контролем УЗИ или компьютерной томографии. Точно установить вид опухоли удается в 90% случаев.

Лечение

Выбор метода лечения зависит от размеров кисты, ее расположения и наличия осложнений. Например, небольшие кисты после перенесенного панкреатита лечат консервативно, с регулярным проведением УЗИ. С другой стороны, осложнения в виде инфицирования или кровотечения требуют радикального хирургического лечения.

Консервативная терапия включает назначение ферментных препаратов, нестероидных противовоспалительных средств или антибиотиков. Лечение сопутствующих патологий ЖКТ проводят с помощью гастропротекторов (Ребагит), спазмолитиков (Метеоспазмил), ингибиторов протонной помпы (Омепразол, Эзомепразол) и др.

Радикальное хирургическое лечение проводят с помощью следующих методик:

- Пункция под контролем УЗИ. Хирург делает прокол полости и удаляет ее содержимое, затем кисту промывают антисептическим раствором.

- Внутреннее дренирование кисты. Создается соустье между полостным образованием и двенадцатиперстной кишкой (тонким кишечником, желудком).

- Наружное дренирование. Отток содержимого кисты происходит через брюшную стенку. Показано при воспалительном процессе, несформированных кистах, тяжелом состоянии пациента.

- Удаление кисты (цистэктомия) с резекцией части органа. Делают при больших размерах полости, наличии осложнений в виде кровотечения, подозрении на опухолевый процесс.

На сегодняшний день хирурги отдают предпочтение малоинвазивным операциям, выполненным лапароскопически или эндоскопически. Выбор методики зависит от расположения полости и ее содержимого.

Методы лечения новообразований

Опухоли поджелудочной железы не лечатся ни диетой, ни народными рекомендациями. Пациентам нельзя тратить время на поиск сказочных разрекламированных средств. Комбинированное сочетание современных способов включает:

- хирургический этап — резекцию части поджелудочной железы или вместе с окружающими органами (гастропанкреатодуоденальная, субтотальная, панкреатэктомия),

- закрепление операции многокурсовой химиотерапией.

Роль диеты

Значение лечебного питания — максимально поддержать функции поджелудочной железы. На фоне опухоли обязательно развивается панкреатит. Поэтому необходимо соблюдать требования к пище:

- отказаться от острых, жирных продуктов, жареных блюд,

- сократить легкоусвояемые углеводы в рационе (сладости, мед, варенье),

- питаться не реже 8 раз в день, но порции уменьшить наполовину,

- все блюда должны готовиться на пару или отварными,

- запрещены свежие овощи, фрукты, салаты,

- ограничивается соль, исключаются приправы, кетчупы, майонез.

Для улучшения всасывания пища должна быть в полужидком состоянии, протертой, мясо в виде фарша.

Хирургическое вмешательство

Объем операции определяется при обследовании. Имеет значение локализация опухоли, размеры, прорастание в ближайшие сосуды и лимфоузлы. Результат должен максимально снизить риск рецидива и нарушение пищеварения. Хирурги очень бережно резецируют окружающие сосудистые ветви. Лишнее удаление сосудов вызывает нарушение иннервации кишечника. Развитие диареи не дает возможности провести последующую полноценную химиотерапию.

При удалении протоковой аденокарциномы обычно приходится одновременно извлекать соседние органы (селезенку, ободочную кишку, часть желудка, левый надпочечник, половину диафрагмы).

Другие опухоли удаляют в случае сдавления соседних органов, возникновения кровотечения. Методом выбора является частичная резекция железы, пластика сосудов. Нужно ли лечиться химиотерапевтическими средствами, подскажет врач после проведения полного цитологического анализа.

Химиотерапия

Метод химиотерапии проводится в качестве подготовки больного к облучению. Ее цель — приведение опухоли в операбельное состояние. Применяемые средства вводятся внутривенно (Гемцитабин, Эрлотиниб, Капецитабин, 5-фторурацил), они повышают чувствительность клеток опухоли к лучевой терапии.

Среди ученых продолжаются споры о том, стоит ли лечить пациента только химиотерапевтическими препаратами. Есть мнение, что пациента можно подготовить к операции без последующего облучения. Обычно курс химиотерапии проводится 2–3 месяца перед операцией и столько же после. Доказано, что прогноз выживаемости одинаков.

Препараты часто переносятся тяжело, дают негативный эффект (боли в суставах, тошноту, желтушность кожи).

Облучение

Если за период химиотерапии заболевание не прогрессирует, то добавляется дистанционная радиотерпия. Доза облучения рассчитывается индивидуально для каждого пациента.

Кроме дистанционной, применяются следующие формы облучения:

- быстрыми электронами,

- тормозным излучением.

Лучевую терапию назначают перед, после операции, реже — вместо хирургии.

Таргетная терапия

Таргетной называют целевую терапию, направленную на определенную мишень из злокачественных клеток. Созданные препараты преимущественно воздействуют на клетки опухоли, подавляют их рост. Не влияют на окружающие ткани.

Средства для таргетной терапии «обучают» организм вырабатывать антитела, они должны блокировать мутирующий ген, вызвавший трансформацию клеток в злокачественные. Пока их синтезировано мало, и цена слишком высока для общего применения.

Для действия на опухоль поджелудочной железы подходит препарат Авастин. Один курс лечения обойдется в $ 50 000.

Доброкачественные опухоли

Такие образования отличаются медленным развитием. При этом ткань не нарушается, и опухоль не прорастает в близрасположенные органы. Вероятность появления метастаз практически отсутствует.

Разновидности опухолей

В поджелудочной железе могут формироваться множественные и одиночные новообразования с локализацией на любом ее участке. При поражении эпителия органа возникают аденомы или цистаденомы, а вот ткани соединительного типа страдают от фибром и липом.

Мышечная ткань становится почвой для возникновения лейомиом, а вот лимфангиомы и гемангиомы формируются из тканей сосудистого вида. Островки железы подвержены действию инсулом. При этом вследствие неврогенных факторов появляются невриномы и ганглионевриномы.

Источником доброкачественных новообразований, как правило, является наследственность. Вредные привычки, нерациональное питание, экология имеют меньшее влияние на их происхождение.

Симптоматика

Чтобы не пропустить активное развитие доброкачественной опухоли, следует внимательно относиться к таким признакам:

- изменение гормонального баланса, сопровождающееся вялостью, головокружениями и головными болями, тревожностью, сильным потоотделением;

- боли в левой или правой пупочной области, носящие опоясывающий или приступообразный характер с возможностью отдачи в лопаточную зону или руку;

- желтушные проявления, поскольку образования головки сдавливают протоки;

- тошнота и рвота, которые возникают после приема пищи и являются следствием давления на двенадцатиперстную кишку.

Не следует недооценивать риск таких новообразований. Они могут перерождаться в злокачественные или приводить к желчной интоксикации. На фоне недуга развивается панкреатит, возникают проблемы со щитовидной железой.

Важно. Увеличение габаритов доброкачественных образований может спровоцировать кишечную непроходимость. Однако если удалить их вовремя, то полное излечение возможно.

Особенности диагностики

Выявляют такие опухоли на начальной стадии при прохождении регулярной диспансеризации и обследований. В естественной среде они не проявляют себя. Чтобы конкретизировать диагноз, проводится ультразвуковое исследование, КТ, МРТ. Кровь сдается на общий анализ и биохимию, а также исследуется по критерию онкологического маркера.

Также советуем просмотреть: Инсулин и его роль в организме человека

Лечение и реабилитация

Избавиться от диагностированной доброкачественной опухоли можно только хирургическим путем. Если она возникает в хвостовой части железы, то проводится частичная резекция и отдельный участок органа удаляется. Устранить инсулиному можно методом вылущивания, когда извлекают только повреждение.

Образование, которое сформировалось в поджелудочной железе, а конкретно на ее головке, устраняют панкреатодуоденальной резекцией. В ходе операции производится удаление и двенадцатиперстной кишки. Когда образования небольшие и находятся в хвостовой зоне железы, а риск перерождения отсутствует, то врачи рекомендуют произвести лапараскопию мини инвазивного типа.

После операции следует соблюдать диету, исключив из рациона жирные, соленые, сладкие или мучные блюда. Длительность такого режима не менее 1 года. Параллельно назначается прием ферментов, ограничиваются физические нагрузки.

Важно. Чтобы исключить риск появления грыжи, пациенту прописывают ношение поддерживающего пояса. В течение 2 лет следует проходить регулярное обследование методами УЗИ.

Исключить риск развития патологии достаточно сложно. Конкретных методов профилактики не существует, тем более что высока роль наследственности. Однако сбалансированное питание, исключение из меню спиртных напитков и терапия панкреатитов способны снизить опасность проявления недуга.

Прогноз выживаемости

Послеоперационная летальность при резекции железы с окружающими органами – в среднем от 5 до 15%. После удаления опухоли в хвостовой части пациенты живут около 10 месяцев. Сочетание с химиотерапией и лучевым воздействием увеличивает жизнь пациента до 13–16 месяцев. Пятилетняя выживаемость больных пока не превышает 8%.

К сожалению, медицине пока нечем успокоить пациентов с поражением поджелудочной железы. Недостаточно методов для ранней диагностики, а лечение не дает длительной ремиссии.

Список литературы

- Соколов В.И. Хирургические заболевания поджелудочной железы. М. 1998 г.

- Патютко Ю.И., Котельников А.Г. Рак поджелудочной железы: диагностика и хирургическое лечение на современном этапе. Анналы хирургической гепатологии. 1998 г, том 3, №1, стр. 96–111.

- Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. М., 2003 г.

- Лубенский Ю.М., Нихинсон Р.А. Панкреатобилиарный рак. Издательство Красноярского университета 1984 г.

Короткая характеристика

Новообразование в этой железе – это, прежде всего, поражение эпителиального слоя органа. Сначала оно появляется в районе головки поджелудочной.

Рискуют заработать опухоль поджелудочной лица старше 55 лет, заядлые курильщики и любители злоупотреблять спиртным. Но также стоит быть осторожными диабетикам и людям, страдающим хроническими заболеваниями поджелудочной железы.

В этом органе обычно выделяют такие виды новообразований:

- эпителиальные (доброкачественные и злокачественные);

- панкреатических островков;

- смешанные;

- неэпителиальные опухоли;

- лимфоидные;

- гемопоэтические;

- метастатические.

Наиболее распространенными являются доброкачественные и злокачественные виды. Поэтому детальней остановимся на них.

Патологии, возникающие в хвосте железы

При всех имеющихся болезнях поджелудочной можно все время наблюдать ее увеличение. Когда используются функциональные способы диагностики, выявляются сжатие в хвосте.

Данные перемены ведут к нарушению проходимости селезеночной вены и формированию подъемной подпочечной гипертензии.

Воспаление хвоста поджелудочной железы наблюдается:

- вследствие имеющихся конкрементов, которые перекрывают вспомогательный канал железы;

- развития доброкачественных новообразований;

- нагноения головки с переходом на паренхиму концевой области поджелудочной;

- псевдокист, которая осложнила панкреонекроз;

- дуоденита;

- опухоли малого сосочка 12-перстной кишки;

- недоброкачественное наличие новообразования.

Панкреатит также может начинаться с болезни хвостовой зоны железы и привести на первоначальной стадии своего формирования, к увеличению его естественных величин.

дуоденит

Патологии, возникающие в хвосте железы

При всех известных заболеваниях ПЖ не всегда происходит ее равномерное увеличение.

С использованием функциональных методов исследования обнаруживается расширение (уплотнение) хвоста. Эти изменения в тканях приводят к нарушению проходимости селезеночной вены и развитию портальной подпочечной гипертензии.

Причиной такого расширения хвоста ПЖ может стать:

- конкремент, перекрывающий вирсунгов проток;

- доброкачественная кистозная аденома;

- абсцесс головки с распространением на ткани концевой части ПЖ;

- псевдокиста, осложнившая панкреонекроз;

- дуоденит;

- злокачественное новообразование.

Панкреатит также может начинаться с воспаления в хвосте ПЖ и привести в начальной стадии своего развития к превышению его нормальных размеров.

Диагностика и лечение патологий

Диагностика начинается с подробного выяснения жалоб, анамнеза, объективного осмотра.

Клинические признаки поражения хвоста при всех патологиях имеют сходство с заболеваниями всей ПЖ. Симптоматика воспаления хвоста проявляется теми же признаками, что и панкреатит, поражающий полностью, всю железу:

- боль с локализацией в правом подреберье или в эпигастральной области, с иррадиацией в предсердечную область, поясницу;

- снижение аппетита;

- расстройства стула;

- повышение температуры.

Опухоли, кисты, липомы, фибромы, гемангиомы длительное время не проявляют себя клинически. Симптомы возникают, когда эти образования достигают громадных размеров.

Определить увеличение хвоста ПЖ при объективном осмотре невозможно: из-за забрюшинного расположения он не пальпируется. Поэтому при малейшем подозрении на изменения в хвостовой части необходимо обращаться к специалисту для назначения специальных лабораторных и функциональных методов обследования.

Лечение назначается в зависимости от выявленной патологии. При увеличении хвоста ПЖ проводится терапия основного заболевания. Методы также зависят от изменений: хирургическое лечение применяется при наличии новообразований, как злокачественных, так и доброкачественных. Иногда к оперативному лечению прибегают при абсцессах, огромных кистах, псевдокистах. При воспалительных поражениях проводится терапия панкреатита.

Методы диагностики

К скриннинговым методам относится ультразвуковое исследование (УЗИ), получившее положительный отзыв врачей разных специальностей. Сонография удобна тем, что не требует сложной подготовки, занимает мало времени, ее хорошо переносит и ребёнок, и человек пожилого возраста. С помощью этой методики определяются:

- размеры;

- наличие образований;

- четкость границ;

- эхогенность (плотность) тканей — повышенная или сниженная;

- состояние вирсунгова протока.

При проведении сонографии в некоторых случаях не лоцируется хвост измененной поджелудочной железы. Он может визуализироваться частично и непостоянно. По данным литературы, частота обнаружения хвоста ПЖ на эхографии составляет приблизительно 40-100%. Лучше удается лоцировать значительно увеличенную хвостовую часть органа, особенно при имеющихся в ней эхопозитивных образованиях больших размеров.

Поэтому дополнительно проводятся:

- МРТ;

- рентгенография;

- КТ с контрастным веществом;

- холангиопанкреатография (эндоскопическая и магнитно-резонансная);

- ЭФГДС (эзофагофиброгастродуоденоскопия).

Лабораторные методы исследования включают:

- общий анализ крови, позволяющий определить наличие воспаления (повышенная СОЭ, лейкоцитоз);

- сахар в крови и моче;

- при приступе инсулиномы – инсулин в крови;

- глюкагон;

- анализ крови на гастрин натощак.

Все исследования назначаются врачом, который анализирует, что могут означать их результаты, на их основании прописываются препараты для лечения выявленной патологии.

Первая помощь при выявлении признаков заболевания

Остро проявляться увеличение хвоста может при резко выраженном воспалительном процессе и развивающемся панкреонекрозе. Возникает интенсивная боль, может быть рвота, понос. Необходимо:

- немедленно вызывать бригаду скорой помощи;

- до ее приезда пациента уложить на бок с подогнутыми к животу коленями — это может уменьшить боль;

- создать полный покой, комфортные условия;

- на живот приложить грелку со льдом;

- соблюдать голод (можно только пить теплую минеральную щелочную воду без газа);

- дать таблетку спазмолитика, если нет выраженной рвоты (Но-Шпу, Дротаверин, Папаверин), обезболивающие препараты запрещены.

Диета и профилактика

Поджелудочный орган очень чувствительный к разным неблагоприятным влияниям. Чтобы вылечить уже появившуюся болезнь и в качестве профилактики либо осложнений придерживаются лечебного питания – стол №5. Он назначается врачом, который учитывает ограничения в еде, исходя из тяжести заболевания. Кроме диетического питания, включена физиотерапия.

физиотерапия при панкреатите

Важно при первоначальных признаках нарушения функции поджелудочной сразу идти к доктору. Это позволит вовремя обнаружить заболевание и предупредить дальнейшее формирование патологии, избежать серьезных осложнений, улучшить прогноз.

Симптомы доброкачественных новообразований

Важно сказать, что выделяют те опухоли, которые неактивны гормонально и гормонпродуцирующие. Первые не показывают никаких признаков, пока не дойдут до внушительных размеров и не начнут оказывать давление на близлежащие органы, нарушать кровоток или увеличение оболочки железы. А вот гормонпродуцирующая опухоль характеризуется слабостью, повышенной потливостью, тахикардией и при низком уровне глюкозы наблюдается гипогликемическая кома.

Если доброкачественное новообразование из-за габаритов давит на органы, которые находятся рядом, то может развиться болевой синдром.

Если боль концентрируется преимущественно в правом подреберье, то это опухоль головки поджелудочной. Когда в верхней части живота – то тела железы, а если в левом подреберье или в области поясницы – то хвоста. Сдавливание какого-либо из участков кишечника приводит к кишечной непроходимости.

Механическая желтуха может проявляться, если новообразование сдавливает желчные или панкреатические протоки. Из-за этого наблюдается окрашивание склер и кожных покровов в желтый цвет, моча приобретает темный оттенок, а кал становится бесцветным.

Гастродуоденальные язвы сигнализируют о гастриноме (еще одной разновидности доброкачественных опухолей). Пациенты часто жалуются на болевые ощущения в эпигастральной части. Также среди симптомов: отрыжка с ощущением кислоты, сильная изжога. При гастриноме в желудочно-кишечный тракт попадает много соляной кислоты, что провоцирует ухудшение состояния пищеварительных процессов и функционирования слизистой.

Причины увеличения хвоста

Причины локального увеличения зоны хвоста, которые создают благоприятную среду, чтобы развивались патологии хвоста поджелудочной железы, имеют предметное и индивидуальное течение.

Исходя из данных статистически, лишь в одном случае из 4 при болезни поджелудочной зона поражения преобладает прямо в районе хвоста. При этом такой случай не дает возможность пренебрежения болезненным явлением в районе хвоста и нарушением величины, поскольку образование может иметь недоброкачественное течение.

Затрудняющие диагностические меры позволят заподозрить в редких случаях заболевания на этапе формирования, потому патологию можно только потом определить, когда образование достигнет внушительных величин. Чтобы приблизиться к зоне хвоста, проходят сквозь левую почку с селезенкой.

Кроме перечисленных факторов существенное увеличение хвоста поджелудочной железы фиксируется в следствии:

- кист;

- липом;

- гемангиом;

- фибром;

- инсулином.

возможные причины увеличения хвоста поджелудочной

Симптомы патологий кист и псевдокист появляются в редких случаях. У пациента может не быть проявлений вообще. Нередко образования выявляют при помощи сонографии, когда пациент обращается с другим заболеванием.

Признаки воспалительного процесса поджелудочной железы выглядят так:

- боль ноющая, тупая, продолжительная не взаимосвязанная с потреблением продуктов питания. Исходя из серьезности патологии, боли нарастают в области поджелудочной;

- болезненный синдром охватывает подложечную область, сердца, грудь. Возможна нестерпимая боль, приводящая к шоку.

Чтобы облегчить самочувствие много больных панкреатитом прибегают к методу наклона вперед либо приняв сидячую позу. Другие симптомы патологий ЖКТ.

- Изменение кожного покрова лица.

- Пальцы рук приобретают бледный, синий цвет.

- Расстройство стула.

- Позывы к рвоте.

- Увеличение температуры.

Поскольку в хвосте присутствует главная масса островков Лангерганса, то патология, а также превышение размера поджелудочной предусмотрено поражением данных структур. Происходит развитие инсулиномы, представляющая собой опухоль, возникающего в основном в хвосте органа.

проблемы со стулом

При инсулиноме происходит синтезирование инсулина в большом объеме. При имении инсулиномы выявляют увеличенный размер хвоста, резкое снижение сахара в крови.

Глюкагонома ведет к формированию диабета, способна стать злокачественной. Глюкагоном расщепляется гликоген в печени и мышцах, провоцирует увеличение сахара.