Операции на поджелудочной железе предусматривают множество подкатегорий, которые призваны улучшать качество уровня жизни пациентов гастроэнтерологического отделения.

Уникальность представленной железы заключается в том, что он одновременно является органом, который вырабатывает внешний и внутренний секрет. Он отвечает за выработку ферментов, которые гарантируют стабильное пищеварение. Секрет поступает по выводным протокам в кишечник. Также орган является генератором гормонов, которые поступают прямо в кровь. Если вовремя не оказать лечение, то пострадавшая железа быстро выходит из строя, задевая из-за своей дестабилизации соседние ткани.

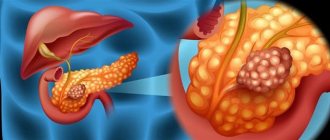

Особенно опасным является вариант, когда у пострадавшего обнаружили опухоль онкологического характера, будь то доброкачественное или злокачественное образование. Практически всегда подобный сценарий требует вмешательства по удалению проблемного участка.

Медицинские показания

Анатомически поджелудочная железа принадлежит к верхнему отделу брюшной полости, располагаясь позади желудка. Место локализации находится довольно глубоко, что представляет некоторую сложность во время хирургического вмешательства.

Содержание:

- Медицинские показания

- Хирургия для помощи больным острым панкреатитом

- Какая операция показана при абсцессах

- Нужна ли операция при псевдокисте

- Особенности резекции

- Какие операции делают при хроническом панкреатите

- Успех пересадки органа

- Послеоперационный период

Схематически орган можно разделить на три части: тело, хвост, головку. Все из них тесно прилегают к смежным органам. Так, головку огибают двенадцатиперстная кишка, а задняя поверхность прилегает к правой почке с надпочечником. Часть соприкасается с аортой, полыми венами, селезенкой и важным сосудистым путям.

Из-за столь плотной анатомической наполненности люди часто задаются вопросом, делают ли вообще частичное, либо полное иссечение органа. Но если за процедуру ответственен опытный хирург, то он справится даже со столь сложными задачами.

Уникальный орган поражает не только своей обширной функциональностью и расположением. У него довольно необычное строение, которое предусматривает не только соединительную ткань, но и железистый аналог. Дополнительно паренхиматозная составляющая организма имеет обильную сосудистую сеть и протоки.

Медики признают, что указанная железа мало понятна в плане этиологии и патогенеза. Из-за этого ее излечение часто предусматривает длительный комплексный подход. Иногда даже при положительной динамике проявляются негативные последствия.

Среди наиболее распространенных возможных осложнений выделяют:

- кровотечения;

- нагноения;

- рецидивы;

- расплавление окружающей ткани;

- выход агрессивного фермента за допустимые границы.

Из-за этого хирургическая технология применяется только в исключительных случаях, когда понятно, что никакие другие альтернативные способы не помогут справиться со сложившейся ситуацией. Удаление проблемной части брюшной полости, либо частично позволит избавиться от постоянного болевого синдрома, улучшить его самочувствие и даже предотвратить летальный исход.

Среди основных медицинских показаний эксперты отмечают:

- острый воспалительный процесс;

- панкреонекроз;

- перитонит;

- панкреатит некротического формата с нагноением, что является показанием для экстренного проведения иссечения;

- абсцесс;

- травма с последующим кровотечением;

- новообразования;

- киста;

- псевдокиста.

Последняя вариация предусматривает болезненность и нарушения оттока.

В зависимости от первоисточника заболевания будет определяться тип операции. Современная классификация предусматривает следующие разновидности:

- некрэктомия, которую запускает некроз;

- тотальная панкреатэктомия;

- дренирование абсцесса;

- дренирование кисты.

Отдельно рассматриваются решения по надобности иссечения только части органа, что называется резекцией. Когда необходимо удаление головки, то используется один из наиболее популярных видов резекции – панкреатодуодельный. А при обнаруженных поражениях в области хвоста, либо тела не обойтись без дистального формата резекции.

Некоторые разновидности оперативного лечения

При наличии кисты поджелудочной железы операция предполагает удаление первой с частью органа. Как правило, в этой ситуации хирургическое вмешательство не считается одним из сложных.

При камнях в поджелудочной операция начинается с рассечения ткани органа. Также этому водействию подвергаются и стенки протока. После этого извлекаются камни. Если последних большое количество, то производится продольное рассечение органа с последующим удалением конкрементов.

Бывает и такое, что диагностируют рак поджелудочной. Операция является самой сложной. При опухоли хвоста и тела удаляют железу и селезёнку. При злокачественном новообразовании в хвосте и головке орган удаляют вместе с двенадцатиперстной кишкой и селезёнкой.

Хирургия для помощи больным острым панкреатитом

После того как у пострадавшего подтверждают течение острого панкреатита, то сначала медики пытаются восстановить былое здоровье без операции. Но когда альтернативные подходы не дают должного результата, то без радикальных мер не обойтись.

Эксперты отмечают, что, несмотря на серьезность недуга, строгих критериев для показания к процедуре при панкреатите острого типа не существует.

Основными указателями о надобности привлекать хирургию числятся:

- инфицированный панкреонекроз, который характеризуется гнойным расплавлением тканей;

- неэффективность консервативной терапии сроком более двух дней;

- абсцессы;

- гнойные накопления при перитоните.

Особенную сложность даже для настоящих профессионалов считается некротическое течение болезни, когда нагноение преследует около 70% всех потерпевших.

Без радикальных решений смертность составляет 100%.

Когда у пациента подтверждают инфицированный панкреонекроз, то ему экстренно назначают открытую лапаротомию с очищением от омертвевших клеток и дренированием послеоперационного ложа.

Согласно статистике, около 40% клинических случаев требует в будущем повторную лапаротомию. Точный временной промежуток вряд ли озвучит даже опытный гастроэнтеролог. Причиной для повтора называют надобность до конца избавиться от вредоносных пораженных некрозом тканей.

При особенно сложных сценариях медики даже не ушивают брюшную полость, оставляя ее в открытом состоянии, чтобы при риске кровотечения быстро тампонировать проблемную зону.

Многих стоящих на учете в гастроэнтерологическом отделении больницы интересует факт того, сколько стоит подобная помощь. Но здесь нет определенной цифры, так как учитывает особенность каждой операции вместе с привлеченными лекарствами, анестезией и последующим восстановлением. Врачи предупреждают, что если пациенту сделали операцию, то это еще не конец трат.

Всегда сохраняется риск надобности повторного вмешательства. Цена повысится и из-за надобности проходить довольно длительную реабилитацию. Отдельно на стоимость влияет надобность прибегать к холецистэктомии. Эта мера нужна, если вместе с основным заболеванием у потерпевшего нашли еще желчнокаменную болезнь. Тогда за один заход хирург избавится и от желчного пузыря.

В чём суть послеоперационного лечения?

Соответствующая терапия назначается специалистом после изучения истории болезни пациента.

Как правило, после операции врачи советуют придерживаться диетического питания, соблюдать особый щадящий режим, питаться специальными ферментными добавками, которые способствуют перевариванию пищи.

Также обязательным условием является занятие лечебной физкультурой и прохождение физиотерапевтических процедур.

Поскольку после удаления поджелудочной железы большинство начинают страдать от сахарного диабета, им прописывают приём инсулина.

Какая операция показана при абсцессах

Если у человека подтвердили наличие абсцесса, то с отправкой в операционную затягивать нельзя. Особенно тогда, когда абсцесс стал прямым следствием ограниченного некроза после попадания инфекционного возбудителя. Иногда провокатором отклонения становится отдаленный период нагноения псевдокисты.

Обычно люди спрашивают, что можно предпринять в столь серьезной ситуации, кроме операции, но без вскрытия с дренированием жизнь человек вряд ли удастся спасти. В зависимости от территории поражения будет зависеть, какой технологии гастроэнтеролог отдаст предпочтение:

- открытой;

- лапароскопической;

- внутренней.

Первая комбинация базируется на лапаротомии, где фигурирует вскрытие абсцесса с дренированием его полости до тех пор, пока участок полностью не очистится.

Когда принимается вердикт в пользу лапароскопического дренирования, то обязательно привлекается лапароскоп, с помощью которого вскрытие проблемной точки происходит аккуратно. Далее эксперт удаляет нежизнеспособные ткани, устанавливает каналы для функционирования полноценного дренажа.

Сложной в исполнении и одновременно продуктивной методикой является внутреннее дренирование, трудность которого заключается во вскрытии абсцесса посредством вмешательства через заднюю стенку желудка. Для успешного исхода используется лапаротомический или лапароскопический доступ.

Итог представлен в виде выхода вредоносного содержимого через искусственно созданный свищ. Киста со временем облитерируется, а свищевое отверстие затягивается.

Диета после операции

Лечебное питание является одной из главных составляющих частей реабилитационного периода больного.

Диета начинается после двух дней голодания. На третьи сутки пациенту разрешается употреблять в пищу протёртые супы, чаи без сахара, сухари, рисовые и гречневые молочные каши, творог, немного сливочного масла и белковый омлет на пару.

Перед сном больной может выпить стакан воды с мёдом или простоквашу.

Первые семь дней для пациента вся еда должна приготавливаться на пару. После этого периода можно употреблять в пищу отварные продукты.

Нужна ли операция при псевдокисте

Псевдокиста является последствием острого воспалительного процесса в поджелудочной области. С физиологической точки зрения псевдокистой называют полость, которая не получила сформировавшуюся оболочку, а внутри ее имеется панкреатический сок.

Некоторые ошибочно полагают, будто такой диагноз – это рак, но на деле избавиться от него на порядок проще, нежели при диагностировании онкологии. Касается это даже ситуаций, когда обнаружены внушительные скопления вплоть до 5 сантиметров по диаметру.

Если не помочь больному на данном этапе, то он в скором времени столкнется с многочисленными осложнениями, которые выражаются в:

- сдавливании окружающих тканей или протоков;

- хронических болевых ощущениях;

- нагноении вплоть до образования абсцесса;

- эрозии сосудов с кровотечением из-за воздействия агрессивных пищеварительных ферментов;

- прорыве накоплений в брюшную полость.

Подтверждают подобные печальные сценарии многочисленные отзывы тех, кто уже успел пройти через столь сложное испытание. Им для облегчения состояния назначали:

- чрезкожное наружное дренирование;

- иссечение псевдокисты;

- внутреннее дренирование, что базируется на создании анастомоза кисты с желудком, либо петлей кисты.

Один из вариантов представленных выше выбирается исключительно на основе результатов анализов.

Реабилитационный период

Можно ли сразу выписаться из больницы после операции? Нет. За пациентом в течение нескольких дней ведется постоянное наблюдение. Контролируется состав крови, берутся анализы на сахар, регулярного измеряется артериальное давление, проводится рентген грудной клетки.

Многие осложнения, возникающие после операции, могут проявиться через некоторое время. В зависимости от состояния пациента в первые сутки после проведенного оперативного вмешательства делается прогноз на будущее.

На форуме можно встретить информацию о том, что выписка из больницы производится через 1-1,5 месяца после операции. В первую неделю после хирургического вмешательства пациенту необходимо соблюдать постельный режим.

Реабилитация включает обязательное соблюдение диеты. Питание после операции на поджелудочной железе начинается с первых 2 суток голодания, после чего на 3 день допускает прием пищи. В первую неделю продукты готовятся исключительно на пару. Меню первых дней состоит из следующих продуктов: несладкий чай, сухарики, творог, каши на молоке, омлет из яичного белка, приготовленный на пару.

Диета после операции на поджелудочной железе постепенно расширяется. Вечером можно употреблять простоквашу. Продукты в отварном виде разрешены через 10 дней после проведенной операции. Питание в реабилитационный период исключает жареную и жирную пищу, копчености, мучные изделия, сладости и сдобу.

В дальнейшем пациент сможет лишь изредка баловать себя запрещенными продуктами.

Обязательный пункт в восстановительной программе — лечебная физкультура. Возвращаться к активной жизни нужно постепенно. ЛФК после операции на поджелудочной железе состоит из упражнений на дыхание, кардионагрузок. Выполнять гимнастику необходимо строго под наблюдением врача.

Важная информация: К какому врачу обратится при болях в поджелудочной железе

Согласно медицинской статистике, пренебрежение необходимостью выполнять упражнения лечебной физкультуры значительно затягивает процесс реабилитации пациента, увеличивает риск рецидива после оперирования онкологического новообразования.

Отзывы об операции

Пациенты после операции рассказывают:

- Игорь, Москва: Диагностировали панкреатит, долго лечился таблетками, но не особо помогало. Сам виноват: не соблюдал особо диету. В итоге пришлось оперироваться. Все прошло хорошо. Тяжело было соблюдать строгую диету. Но после вмешательства стал чувствовать себя намного лучше.

- Елена, Иваново: Нашли опухоль на поджелудочной, делали операцию по удалению, хорошо, что орган не удалили. После операции была сильная боль, сказали, что это частое осложнение, лечили препаратами. Теперь все прошло, соблюдаю диету, регулярно проверяюсь у врача.

- Вадим 60 лет: После хирургии на поджелудочной не стал выполнять упражнения, поленился. В итоге об этом пожалел — восстанавливался очень долго. Спасибо врачам, что подтянули состояние таблетками. Всем, кто будет идти на такую операцию, могу сказать: диета и упражнения на дыхание обязательны, иначе может быть рецидив.

Отзывы пациентов, перенесших операцию на поджелудочной железе, сводятся к одному: от того, насколько точно человек будет выполнять предписания врача, выполнять упражнения и придерживаться диеты, зависит выздоровление и дальнейшее самочувствие.

Операция по удалению поджелудочной железы — очень сложное хирургическое вмешательство, требующее точного выполнения рекомендаций специалистов в период реабилитации.

Особенности резекции

Удаление части органа назначается только тогда, когда по-другому спасти здоровье не получается. Обычно это происходит вследствие поражения новообразованием, либо после недавно перенесенной травмы, когда общий прогноз остается стабильно положительным. Очень редко к радикальному иссечению прибегают, если человек стал жертвой хронического панкреатита.

Из-за некоторых анатомических отличительных черт кровоснабжения железы удалить можно только одну из двух частей:

- головку;

- тело с хвостом.

Но первое решение предусматривает обязательное вырезание двенадцатиперстной кишки, так как система имеет единое кровоснабжение.

Для снижения процентного соотношения рисков хирургического вмешательства на поджелудочной железе медики разработали несколько версий резекции. Наиболее востребованной является панкреатодуоденальная вариация, которую еще называют методом Уиппла. Технология опирается на извлечение не только пораженной головки железы вместе с огибающей орган двенадцатиперстной кишки, но и часть желудка, желчного пузыря и соседних лимфатических узлах.

Показано столь обширное вмешательство при раке фатерова сосочка или опухоли, которая расположилась на указанной территории. Но на иссечении дело не заканчивается, ведь хирург обязан соорудить отвод для желчи. Для реконструкции используют оставшиеся ткани железы. Внешне это будет выглядеть, будто специалист заново сформировал испорченные отделы пищеварительного тракта из того, что осталось в брюшной полости.

Программа восстановления предусматривает сразу несколько анастомозов:

- выходной желудочный отдел с тощей кишкой;

- проток культи поджелудочной с кишечной петлей;

- общий желчный проток с кишкой.

Изредка, исходя из сложившейся на момент проведения операции, хирурги отдают предпочтение панкреатогастроанастомозу. Он базируется на выводе панкреатического протока в желудок, а не как обычно – в кишечник.

Дистальная вариация необходима для освобождения от опухоли, которая дислоцируется в теле или хвосте. Считается, что это более тяжелый случай, если речь идет о злокачественных онкологических образованиях. Они практически всегда являются неоперабельными, так как слишком скоро прорастают в кишечную сосудистую систему. Из-за этого к столь радикальному решению хирурги чаще склоняются, если была подтверждена доброкачественность опухоли.

Трудностей добавляет тот факт, что дистальный аналог обязательно охватывает надобность удалить селезенку. Объясняется столь сложная система тем, что методика связана с распространением на послеоперационной стадии сахарного диабета.

Иногда планы приходится менять прямо на месте. При раскрытии брюшной полости доктор может отметить более обширное распространение патологии, что побудит его воспользоваться крайней мерой – тотальной панкреатэктомией. Это означает, что планируется полное иссечение органа ради сохранения здоровья.

В каких случаях назначают резекцию поджелудочной железы

Поджелудочная железа

Прежде чем назначить хирургическое лечение различных заболеваний поджелудочной железы, используют все возможные методы, не требующие оперативного вмешательства. При подозрении на раковую опухоль, наличие которой может быть подтверждено после тщательной диагностики ПЖЖ (после того, как сделают биопсию поджелудочной железы и возьмут соответствующие анализы у больного), назначается панкреатэктомия. Частичная резекция этого органа может быть назначена в случае:

- фазы обострения хронической формы панкреатита

- механических повреждений органа и разрушения его целостности (разрывы, размозжение)

- присутствия новообразований, имеющих злокачественную природу (карцинома)

- образования кисты

- наличия свищей

- некротических изменений в тканях

Какие операции делают при хроническом панкреатите

Некоторые пациенты полагают, что при сахарном диабете вместе с сопутствующей дестабилизацией деятельности железы из-за хронического панкреатита выручит только операция. Но эксперты предупреждают, что при подобном состоянии поджелудочной можно надеяться только на облегчение состояния, а не на полное выздоравливание без рисков рецидива.

Чтобы помочь потерпевшим от хронической формы столь опасного недуга, медики разработали несколько практик в хирургии:

- дренирование протоков, что необходимо при ярко выраженной проблемной проходимости;

- резекция с дренированием кисты;

- резекция головки, что свойственно механической желтухе, стенозе двенадцатиперстной кишки;

- панкреатэктомия при масштабных поражениях.

Особенного внимания заслуживают камни, которые откладываются в протоках. Они частично, либо полностью блокируют прохождение секрета, что провоцирует острый болевой синдром. При сильных болях и невозможности ослабить их проявления с помощью фармакологических веществ, нет никакого другого выхода, кроме классической операции.

Такая техника носит название вирсунготомия. Она означает рассечение протока для удаления камня, либо дренаж выше уровня обструкции.

Показания к хирургическому вмешательству

Операции на поджелудочной железе проводятся по строгим показаниям, которые определяются индивидуально для каждого пациента:

- панкреатит, переходящий в некроз поджелудочной;

- абсцесс или флегмона органа;

- образование камней, перекрывающих просвет протоков;

- гнойный панкреатит с развитием перитонита;

- массивная травма с неостанавливаемым кровотечением;

- злокачественная опухоль;

- множественные кисты, вызывающие стойкий болевой синдром.

Эти состояния считаются абсолютными показаниями к оперативному вмешательству — плановому или экстренному. Делают ли операции при других заболеваниях на поджелудочной железе, зависит от характеристик патологии, состояния здоровья пациента.

рак поджелудочной

Успех пересадки органа

Относительно новым словом в хирургии по вопросам здоровья поджелудочной стала пересадка. Впервые она была произведена в 1967 году. Но уже тогда научные сотрудники знали, что менять органы получится только вместе с сопутствующей двенадцатиперстной кишкой.

Несмотря на то, что с другими внутренними органами после своеобразного обмена получается прожить довольно долго, то, сколько живут после такой пересадки, не особо радует. В официальной медицине наиболее длительная продолжительность жизни после успешного исхода составила чуть более трех лет.

Из-за слишком высоких рисков для пациента, а также высокого порога сложности эта пересадка не пользуется значительным спросом, даже если потерпевшему диагностировали злокачественное образование.

Трудности заканчиваются тем, что железа является гиперчувствительным компонентом брюшной полости. Даже при бережном прикосновении пальцем она получает существенные травмы. Если добавить к этому надобность сшить огромное число сопутствующих больших и маленьких сосудов, то манипуляция превращается в многочасовое испытание для всего медицинского персонала и пациента.

С поиском донора все тоже не особенно гладко, так как этот орган относится к непарным, что означает возможность взять его только от умершего человека. Он должен не просто подходить по всем параметрам, но и дать предварительное разрешение об использовании его органов для нуждающихся в этом.

Но даже если получится заполучить такого донора, то доставлять нужную часть брюшины необходимо сверхбыстро. Железа чувствительна к недостатку кислорода, а также начинает необратимые процессы через полчаса после прекращения стабильного кровотока.

Это означает, что даже после тщательно произведенного извлечения из предыдущего владельца в режиме заморозки она выживет не более пяти часов. Этого вряд ли хватит для организации транспортировки даже между соседними центрами трансплантации, а если добавить время на саму процедуру, то становится совсем непросто.

Если же пострадавшему повезло, и орган был доставлен в кратчайшие сроки, то алгоритм его установления включает:

- помещение в брюшину;

- соединение с печеночными сосудами;

- сопоставление с селезеночными и подвздошными сосудами.

Это сложно воплотить с технической стороны вопроса, а также сопровождается высоким шансом летального исхода вследствие обширного кровотечения и следующего за ним шока.

Введение

Хронический панкреатит (ХП) относится к заболеваниям, лечение которых представляет сложную задачу. Воспалительно-дегенеративный процесс в поджелудочной железе (ПЖ) обычно протекает с чередованием обострений, сопровождающихся деструкцией ткани железы, и периодов замещения поврежденной паренхимы органа соединительной тканью [1]. Хроническое рецидивирующее воспаление ПЖ приводит к ряду осложнений, требующих хирургического лечения. Резекция головки ПЖ с формированием продольного панкреатоеюноанастомоза (операция Фрея) является одним из наиболее частых вариантов хирургического вмешательства. В настоящем сообщении мы описали технику выполнения операции, которая принята в Институте хирургии им. А.В. Вишневского.

Материал и методы

Описание оригинальной методики

В 1987 г. C. Frey и G. Smith предложили новый способ хирургического лечения ХП [7]. Это оперативное вмешательство, которое принято называть операцией Фрея, заключается в резекции головки ПЖ с сохранением двенадцатиперстной кишки (ДПК) и продольной панкреатоеюностомией на протяжении тела и хвоста железы с выключенной по Ру петлей тощей кишки (рис. 1).

Рисунок 1. Схема оперативного лечения хронического панкреатита, предложенного C. Frey и G. Smith в 1987 г. [7]. а — объем резекции головки поджелудочной железы.

Рисунок 1. Схема оперативного лечения хронического панкреатита, предложенного C. Frey и G. Smith в 1987 г. [7]. б — реконструктивный этап операции. В отличие от операции Бегера полное пересечение ПЖ в области перешейка не производится.

Лапаротомия выполняется двухподреберным доступом. После мобилизации ДПК по Кохеру рассекается желудочно-ободочная связка, и передняя поверхность ПЖ становится доступной осмотру. Главный проток поджелудочной железы (ГПП) вскрывается продольно на всем протяжении, при этом удаляются конкременты, рассекаются стриктуры. Выделяются воротная и верхняя брыжеечная вены выше и ниже перешейка железы. По мнению авторов, этот прием позволяет избежать полного пересечения железы и предупреждает повреждение указанных сосудов. Рассасывающейся нитью накладываются превентивные гемостатические швы на ткань головки ПЖ параллельно и отступя 3-4 мм от края ДПК. C помощью электрокоагулятора резецируется ткань головки ПЖ с оставлением вдоль внутреннего края ДПК слоя паренхимы, который содержит ветви верхних и нижних панкреатодуоденальных артерий, обеспечивающих кровоснабжение кишки. Авторы рекомендовали сохранять переднюю панкреатодуоденальную аркаду и избегать травмы интрапанкреатической части общего желчного протока. Для лучшей идентификации общего желчного протока предложено его маркировать металлическим бужом, после чего передняя поверхность протока освобождается от фиброзно-измененных тканей. Медиально, справа от воротной вены, сохраняется участок паренхимы железы шириной 4-5 мм во избежание ранения конфлюенса воротной вены и пересечения перешейка. Продольный панкреатоэнтероанастомоз с рассеченным ГПП и резецированной головкой ПЖ авторы предлагали формировать двухрядным швом. Внутренний ряд отдельных швов накладывается нитью PDS 3/0 (Polydioxanone, PDS — торговое название) наружный ряд — шелком 3/0. Подобный вариант создания продольного панкреатоеюноанастомоза был предложен P. Partington и R. Rochelle еще в 60-м году прошлого века [13].

В 2003 г. C. Frey и K. Mayer [6] сообщили о модификациях техники операции. Авторы отказались от выделения воротной вены выше ПЖ. При этом по-прежнему рекомендовали мобилизацию верхней брыжеечной вены по нижнему краю железы «…для обеспечения представления о расположении сосудов за перешейком ПЖ». Для достижения гемостаза перевязывается желудочно-сальниковая артерия в месте ее отхождения. Особое внимание уделяется адекватности дренирования протоков крючковидного отростка головки ПЖ. Авторы не описывают изменения техники формирования панкреатоэнтероанастомоза, однако отмечают, что возможно вовлечение в швы анастомоза и стенки ДПК при тонкой прослойке паренхимы головки ПЖ.

Показания и противопоказания к операции Фрея

Операция Фрея показана больным ХП со стойким болевым синдромом на фоне панкреатической гипертензии, обусловленной камнями, стриктурами ГПП и/или постнекротическими кистами железы (рис. 2)

Рисунок 2. Результаты инструментального обследования больных хроническим калькулезным панкреатитом, которым показана операция Фрея. а — СКТ органов брюшной полости. Отсроченная фаза. Увеличенная фиброзно-измененная головка поджелудочной железы (стрелка).

Рисунок 2. Результаты инструментального обследования больных хроническим калькулезным панкреатитом, которым показана операция Фрея. б — СКТ органов брюшной полости. Отсроченная фаза. Увеличенная фиброзно-измененная головка поджелудочной железы, киста головки поджелудочной железы (стрелка).

Рисунок 2. Результаты инструментального обследования больных хроническим калькулезным панкреатитом, которым показана операция Фрея. в — СКТ органов брюшной полости. Нативное исследование. Панкреатическая гипертензия, вирсунголитиаз (стрелка).

Рисунок 2. Результаты инструментального обследования больных хроническим калькулезным панкреатитом, которым показана операция Фрея. г-УЗИ органов брюшной полости. В-режим. Киста головки поджелудочной железы, панкреатическая гипертензия (стрелки). [4, 5, 7]. Противопоказаниями к этой операции являются сдавление верхней брыжеечной вены с развитием региональной портальной гипертензии, дуоденальная дистрофия и невозможность исключить опухолевую природу заболевания [6, 10-12]. При перечисленных осложнениях ХП необходимо выполнение субтотальной резекции головки ПЖ (операция Бегера) или панкреатодуоденальной резекции с сохранением привратника. Относительным противопоказанием, по нашему мнению, является наличие билиарной гипертензии. Освобождение интрапанкреатической части общего желчного протока из рубцовых тканей существенно затрудняет и увеличивает длительность операции, требует маркировки протока зондом. В подобных наблюдениях целесообразнее формировать единую полость, включающую вскрытую интрапанкреатическую часть общего желчного протока и ГПП, анастомозируемую с просветом тощей кишки, — «бернский вариант» резекции головки ПЖ [8].

Описание техники выполнения операции Фрея, используемой в Институте хирургии им. А.В. Вишневского

Производится поперечная или двухподреберная лапаротомия. Для достижения максимального качества оперирования и обеспечения оптимальной экспозиции, устанавливается универсальный ранорасширитель с креплением к операционному столу и круговым незамкнутым контуром (Германия). Моделируя положения дуг под конкретные анатомические условия и хирургический доступ, обеспечивается возможность широкого и, что особенно важно – абсолютно стабильного обзора операционного поля (рис. 3 см. на цв. вклейке).

Рисунок 3. Интраоперационные фотографии. Этапы выполнения операции Фрея. а — операционный доступ. Установлен универсальный ранорасширитель. Вид раны со стороны оперирующего хирурга.

Рисунок 3. Интраоперационные фотографии. Этапы выполнения операции Фрея. б — вид раны со стороны ассистентов.

Рисунок 3. Интраоперационные фотографии. Этапы выполнения операции Фрея. в — произведена резекция головки поджелудочной железы, вскрыт главный проток поджелудочной железы на всем протяжении (стрелка).

Рисунок 3. Интраоперационные фотографии. Этапы выполнения операции Фрея. г — этап формирования панкреатоеюно анастомоза на выключенной по Ру петле тонкой кишки. Нижний ряд швов (стрелка).

Рисунок 3. Интраоперационные фотографии. Этапы выполнения операции Фрея. д — этап формирования панкреатоеюноанастомоза на выключенной по Ру петле тонкой кишки. Верхний ряд швов (стрелка). Количество используемых лопаток определяется конституциональными особенностями пациента и конкретной ситуацией. Использование данного ранорасширителя позволяет отказаться от второго ассистента.

После установки ранорасширителя вскрывается сальниковая сумка. Для определения расположения верхней брыжеечной вены ориентиром служит срединная вена поперечной ободочной кишки, верхняя брыжеечная вена не выделяется.

Производится мобилизация ДПК по Кохеру. Последний прием должен обеспечивать свободное введение кисти левой руки позади головки ПЖ. Вскрытие просвета ГПП выполняется на том участке, где он лучше визуализируется или определяется пальпаторно – как правило, в области тела железы. В редких случаях, когда идентификация ГПП затруднена, выполняем интраоперационное УЗИ, позволяющее безошибочно обнаружить и вскрыть проток. После вскрытия последнего на небольшом протяжении, он рассекается электроножом на всем протяжении к хвосту и головке ПЖ. Далее, левой рукой, введенной под головку ПЖ и ДПК, последние фиксируются и, ориентируясь на пальцы левой кисти, производится резекция ткани головки и крючковидного отростка. Этот прием позволяет уверенно резецировать ткань без опасения «выхождения» за пределы резецируемого органа. Паренхима иссекается тонкими пластинами по спирали от вскрытого ранее просвета ГПП к периферии с помощью электроножа. Верхняя поджелудочнодвенадцатиперстная артерия часто располагается в зоне резекции, что требует ее пересечения и перевязки. Культя артерии в последующем не должны входить в линию швов анастомоза. При завершении резекции остается слой ткани железы шириной не более 5 мм по периметру головки и крючковидного отростка. Дном образованной полости является тонкая прослойка ткани, через которую четко определяются пальцы левой кисти, расположенные позади головки. Все конкременты из оставшейся ткани головки и крючковидного отростка должны быть удалены. Поскольку конкременты часто имеют коралловидную форму и плотно фиксированы, они удаляются с иссечением прилежащей ткани, что уменьшает травму паренхимы ПЖ. После завершения резекции кончик зонда или диссектора должен свободно проходить через большой сосочек ДПК в ее просвет. При отсутствии желчной гипертензии обнажения стенки общего желчного протока не требуется. Окончательный гемостаз должен быть чрезвычайно тщательным и обеспечивается за счет прошивания. Срочное гистологического исследования удаленной ткани железы является строго обязательным для исключения опухолевой природы заболевания.

Тощая кишка пересекается в 20-30 см от связки Трейтца на уровне первой артериальной аркады. Формируется «Ру-петля» длиной не менее 50 см с формированием межкишечного анастомоза конец-в-бок однорядным непрерывным швов. Изолированная петля проводится позади ободочной кишки через окно в мезоколон. Кишка рассекается по противобрыжеечному краю до слизистого слоя, отступя 1 см от ее культи. Длина разреза стенки кишки должна быть короче протяженности вскрытого ГПП и полости резекцированной головки на 5-10 мм. Формирование панкреатоеюноанастомоза начинается с дистального угла. В крайней дистальной части вскрытого ГПП ткань железы прошивается двумя полипропиленовыми лигатурами 3/0 длиной 70 см. Лигатуры должны располагаться в 2-3 мм одна над другой. Нижней лигатурой формируется нижняя губа панкреатоеюноанастомоза обвивным швом в один ряд. Расстояние между стежками 5-7 мм, глубина захвата стенки кишки и ткани ПЖ не менее 5-6 мм. Далее окончательно вскрывается просвет кишки. Ранее наложенной верхней лигатурой аналогично формируется верхняя губа анастомоза на две трети ее длины. Оставшаяся часть анастомоза прошивается новой лигатурой. Подобный способ формирования верхней губы анастомоза позволяет производить ревизию последнего в случае возникновения кровотечения в ближайшем послеоперационном периоде с наименьшей травмой ткани ПЖ. В завершении операции Ру-петля подшивается в окне брыжейки поперечной ободочной кишки. К области сфомированного анастомоза подводится дренажная трубка.

Результаты и обсуждение

По описанной методике с 2007 по 2010 г. в Институте хирургии им. А.В. Вишневского выполнено 60 операций. Мужчин было 56 (93,3%), женщин — 4 (6,7%). Возраст больных колебался от 21 до 71 года (в среднем 48,1±1,2 года). Во всех наблюдениях заболевание возникло на фоне злоупотребления алкоголем. Средняя продолжительность операции составила 4 ч 32 мин ± 1 ч 39 мин. Послеоперационные осложнения различной степени тяжести развились у 21 (35%) больного. Только у 4 (6,7%) больных тяжесть послеоперационных осложнений расценена как «grade III — grade V» и выше по классификации P. Clavien [3]. Кровотечение в просвет панкреатоеюноанастомоза на 3-и сутки после операции возникло у 2 больных; в одном наблюдении удалось ограничиться консервативным лечением, в другом была выполнена релапаротомия, разобщение передней губы анастомоза, прошивание кровоточащего сосуда ПЖ, восстановление анастомоза.

Послеоперационный панкреатит развился у 17 (28,3%) больных; осложнение соответствовало отечной форме панкреатита у 16, панкреонекрозу — у 1 больного. Панкреонекроз привел к аррозионному кровотечению в просвет анастомоза, что потребовало релапаротомии, разобщения панкреатоеюноанастомоза, прошивания кровоточащего сосуда. Несостоятельность швов анастомоза с последующим формированием панкреатических свищей возникла в 2 наблюдениях. Свищи закрылись самостоятельно через 2 и 3 мес после операции. Средняя длительность пребывания в стационаре после операции составила 12±4 койко-дня. Умер 1 (1,7%) больной от полиорганной недостаточности на фоне панкреонекроза.

Хронический панкреатит является тяжелым заболеванием, которое часто приводит к развитию осложнений, требующих хирургического лечения:

— болевой синдром в эпигастральной области, рефрактерный к медикаментозному лечению;

— подозрение на опухоль ПЖ на фоне воспалительных изменений паренхимы;

— стеноз интрапанкреатической части общего желчного протока с развитием билиарной гипертензии, механической желтухи;

— панкреатическая гипертензия, обусловленная стриктурами главного протока ПЖ, вирсунголитиазом;

— сдавление верхней брыжеечной и/или воротной вены с развитием синдрома региональной портальной гипертензии;

— сдавление ДПК с развитием дуоденальной непроходимости (необходимо дифференцировать с дуоденальной дистрофией);

— постнекротические кисты поджелудочной железы (особенно ложные аневризмы артерий бассейна чревного ствола, верхней брыжеечной артерии).

Все операции на ПЖ сопряжены с высоким риском развития послеоперационных осложнений, поэтому их выполнение требует строгого соблюдения показаний к хирургическому лечению. По данным мировой литературы, в ближайшем послеоперационном периоде у 18 — 55% больных развивались осложнения различной степени тяжести [5, 9, 11]. R. McClaine и соавт. [11] опубликовали данные, показывающие, что в 9% наблюдений повторно производились операции в связи с развившимися осложнениями, а панкреатические свищи развились у 14% больных. По данным C. Frey и соавт. [5, 6], послеоперационные осложнения отмечались у 19-22% больных, послеоперационная летальность составила 0,7%. H. Beger и соавт. при анализе собственного опыта выполнения резекций головки ПЖ отмечают, что послеоперационная летальность составляет 0,8%, частота релапаротомий — 5,6%, общая частота осложнений — 20% [2, 14]. Средняя продолжительность пребывания в стационаре после операции составляла 14-19 койко-дней (от 7 до 87 койко-дней) [2, 5, 14].

Выполняя операцию Фрея, мы стремились свести к минимуму ее травматичность, именно поэтому полностью отказались от выделения воротной и верхней брыжеечной вен. Формирование панкреатоеюноанастомоза однорядным обвивным швом, по нашему мнению, уменьшает повреждение паренхимы железы, обеспечивая при этом необходимую герметичность. Незамкнутая конструкция непрерывного шва, созданного тремя нитями, обеспечивает равномерное распределение внутриполостного давления и уменьшает натяжение тканей по линии швов.

Несмотря на то что мы являемся сторонниками и пропагандистами лапароскопических и робот-ассистированных методов выполнения операций на ПЖ, операцию Фрея, по нашему мнению, целесообразно исполнять из традиционного доступа. Причин для этого несколько. Часто возникающее кровотечение из мелких артерий ПЖ, которое легко останавливается прошиванием после временного гемостаза за счет придавливания пальцем, трудно останавливать при эндоскопическом доступе. Коагуляционный гемостаз, являющийся основным в эндоскопической хирургии, при этой операции ненадежен. Значительная протяженность непрерывного шва и необходимость при этом обеспечивать равномерное тугое натяжение нити существенно усложняют эндоскопическую операцию.

Большая площадь раневой поверхности паренхимы ПЖ, образующаяся при резекции головки ПЖ, а также неизбежное повреждение паренхимы, являются предрасполагающими факторами развития кровотечения в ближайшие 2-3 сут после операции, а также послеоперационного панкреатита. Именно по этой причине окончательный гемостаз после резекции паренхимы головки следует обеспечивать прошиванием сосудов, а не коагуляцией. При возникновении кровотечения в просвет анастомоза, как правило, первыми ведущими симптомами являются слабость и головокружение, тахикардия и понижение артериального давления, которые возникают на фоне полного благополучия. В последующем возникает мелена. При эндоскопическом исследовании в желудке и ДПК, как правило, крови не обнаруживают. Если в результате консервативного лечения кровотечение останавливается и операция не производится, то в ближайшем периоде с высокой степенью вероятности может возникнуть его рецидив, так как тромботические массы быстро лизируются под действием панкреатического сока. В связи с этим больные подлежат тщательному динамическому контролю для своевременной диагностики рецидива кровотечения. Прошивание кровоточащего сосуда — единственный эффективный и надежный способ остановки кровотечения в просвет панкреатоеюноанастомоза. При операции снимается одна из нитей верхней губы анастомоза, удаляются сгустки крови, после чего возможна визуализация источника кровотечения. Окончательный гемостаз достигается прошиванием нерассасывающейся нитью 8-образным швом. Целостность анастомоза вновь восстанавливается непрерывным швом.

Таким образом, применяемая нами техника выполнения резекции головки ПЖ с формированием продольного панкреатоеюноанастомоза относительно проста и достаточно надежна. Только у 6,7% больных тяжесть послеоперационных осложнений расценена как «grade III» и выше. При формировании продольного панкреатодигестивного анастомоза мы отдаем предпочтение непрерывному однорядному шву.