Иногда кишечную непроходимость путают с другими формами заболевания пищеварительного тракта. Появление резкой боли в области живота связывают со многими патологиями. Однако повторение дискомфорта через 20 минут сопровождает инвагинация кишечника. Заболевание характеризуется внедрением одного участка в другой. В результате возникает непроходимость, разделяющаяся на формы и виды. При установлении диагноза проводят комплексное обследование пациента. После этого назначается консервативное лечение.

Инвагинация кишечника: что это такое?

Кишечная инвагинация часто возникает у грудничков. Заболевание относится к приобретённой непроходимости пищеварительного тракта. В большинстве случаев болезнь распространена в странах Азии. В истории инвагинация кишечника описывалась в древности. Первое хирургическое лечение и расправление сегмента произвели в середине 19 века с разницей в 2 года. Частота возникновения внедрения одного участка кишечника в другой сравнима с появлением врождённого пилоростеноза. Иногда заболевание соотносят с дивертикула Меккеля.

Формы, виды и типы инвагинации кишечника

Классификацию разделяют по формам, видам и типам заболевания. Поэтому инвагинация кишечника у детей и взрослых подразделяется в зависимости от причины возникновения.

Выделяют несколько типов заболевания:

- первичная;

- вторичная.

При первичном типе возникновения инвагинации не выделяется выраженная причина. Когда происходит вторичное появление болезни, то этому состоянию предшествуют дополнительные факторы. Поэтому при повторном возникновении диагностика выявляет наличие полипов или опухолей.

Кроме форм, выделяют виды инвагинации кишечника. Заболевание различают по расположению. Внедрение одного участка в другой может быть в тонком кишечнике. Помимо этого, бывает инвагинация толстого кишечника и объединённая. Иногда происходит внедрение участка тонкой в толстую кишку. В ином случае заболевание затрагивает весь кишечник и желудок. Врачи выделяют вид, когда происходит инвагинация петель через свищи или стомы.

Классификация болезни подразделяется по типу и направлению сокращения органов. Поэтому выделяют:

- изоперистальтическую инвагинацию (нисходящую) – по направлению сократительных волн кишечника;

- антиперистальтическую инвагинацию (восходящую) – внедрение одного участка кишки происходит в обратном направлении.

Заболевание способно протекать в единичном случае, либо наблюдается несколько инвагинатов. В простом типе определяют внедрение с 3 цилиндрами. При протекании сложного заболевания выделяют свыше 5 цилиндровых инвагинатов. По форме кишечная инвагинация разделяется на острое и хроническое течение.

Обострение возникает в 95% заболевания. Инвагинация острой формы приводит к нарушению работы кишечного тракта или определённого отдела. Кроме этого, происходят проблемы с двигательной активностью стенок кишечника. Несвоевременная помощь пациенту при острой форме болезни приводит к отмиранию внедрённого участка.

Хронический характер инвагинации связан с проявлением симптомов через определённый промежуток времени. Признаки проявляются, как при непроходимости кишечника, и не выражаются. Рецидивирующая форма возникает у грудничков из-за неполноценности кишечного тракта. В ином случае ему проводили лечение инвагинации при помощи расправления внедрённого участка.

В медицине бывают случаи, когда поражённая область расправляется самостоятельно. Это называют – абортивная форма инвагинации. Заболевание характеризуется возмещением работы части кишечника и проявляется в обострённых признаках.

Причины

Причины заворота кишок могут быть разные. Часто инвагинация кишечника возникает в связи с нарушением пищеварения, образованием опухоли в области кишечного тракта или каловых камней. Кроме того, болезнь может спровоцировать плохое питание, чрезмерное употребление твердой пищи. К такой относятся орехи, хурма. Травмы в области брюшной полости могут вызвать заворот кишок. Причиной таких травм может служить авария, сильный ушиб в связи с падением с высоты или же просто удар в живот. Инвагинация кишечника также может появиться из-за разнообразных паразитов, живущих в человеческом теле. К таким относятся: острицы, описторхозы, аскариды и глисты. Большое количество полипов способно привести к завороту кишок. Опухоли, что заслоняют просвет кишечника, не дают каловым массам проходить нормально и, таким образом, провоцируют инвагинацию. Яды, которые способны нанести повреждения нервному аппарату кишечника, безусловно, вызовут заворот кишок.

Почему возникает?

Если протекает первичный тип инвагинации кишечника у взрослых и детей, то провоцирующий фактор трудно определить. Начало заболевания сопровождается отёком пейровых бляшек. Происходит поражение брыжеечных лимфоузлов из-за появления вирусной инфекции. Провоцирующим фактором выступает повышенная подвижность слепой кишки при общей брыжейке.

Инвагинация кишечника у детей старше 12 месяцев сопровождается анатомическими нарушениями или изменениями органа.

В ином случае выступают следующие причины:

- полипы или синдром Пейтца-Егерса;

- злокачественные образования в виде лимфом;

- доброкачественные опухоли;

- дупликатуры тонкой кишки.

Заболевание способно выступать признаком основной патологии.

Повторное протекание инвагинации происходит из-за нарушений функции поджелудочной железы. Иногда проявляется на фоне дивертикулёза и новообразований разной этиологии (причины). Возникает риск появления внедрения из-за неправильного реабилитационного периода после операции. Инвагинация кишечника часто появляется у людей с предрасположенностью к аллергии на продукты. Кроме этого, пациентам стоит следить за своим рационом и соблюдать профилактические меры после инфекционных заболеваний.

Возникновение инвагинации подвздошной или слепой кишки происходит из-за инфицирования. Этим типам болезни подвержены младенцы при введении прикорма.

Кто попадает в группу риска?

Инвагинация кишечника появляется не только у ребёнка, но и у взрослых. Поэтому в группу риска попадают люди, перенёсшие гастроэнтерит, туберкулёз брюшины и заболевания желудка. Появление инвагинации у ребёнка зафиксировано в 80% случаев в течение нескольких месяцев жизни. В большинстве случаев пик возникновения болезни происходит в возрасте полугода. Патология встречается при внутриутробном развитии. При этом часто заболевают мальчики, чем девочки. Их соотношение составляет 3:2.

Особенности патологии у детей

Клиническая картина кишечной непроходимости имеет определенные особенности у детей, особенно в раннем возрасте. У них более ярко выражен интоксикационный синдром – резко повышается температура, возникают головные боли, общая слабость, вялость. Ребенок ведет себя беспокойно, постоянно плачет, мечется, отказывается от еды.

Обязательно почитайте:

Кишечные колики у взрослых: как проявляются и как купировать болевые ощущения?

Для детей более характерны не постоянные боли, а приступы выраженной симптоматики. Они могут сопровождаться не только болевым синдромом, но и однократной или двукратной рвотой.

Родители должны пощупать животик ребенка. Если у него обнаруживается плотное образование, которое локализуется в нижней части живота, то необходимо заподозрить наличие кишечной непроходимости и обратиться к врачу. Неблагоприятным признаком, свидетельствующим о наличии патологии, является также длительное отсутствие дефекации.

Схема развития инвагинации кишечника

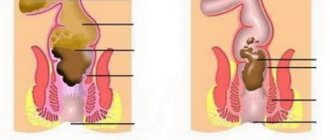

Независимо от провоцирующих факторов, инвагинация возникает из-за нарушения сократительной функции стенок кишок. Процесс сопровождается неравномерно, и в кишке образуются участки со спастической перистальтикой. Во время этого происходит столкновение разных участков кишечника, что приводит к внедрению одного в другой.

Раздражителем способен стать аллерген, препарат или иной фактор, провоцирующие судорожные сокращения кишки. Из-за этого возникает инвагинат.

Заболевание прогрессирует из-за внешних факторов. Внедрившийся участок кишки не расправляется, а начинает сильнее сдавливаться другой областью. В этом случае на диагностике у пациента наблюдают отёк близлежащих тканей. Это происходит из-за застоя крови. В органы и ткани перестаёт поступать достаточное количество кислорода. Недостаток необходимых веществ становится причиной некроза или отмирания поражённых участков. Если при этом повреждаются артериальные стенки, то у больного возникает кровотечение в пищеварительном тракте. Несвоевременное лечение и обращение за медицинской помощью приводит к возникновению осложнений и неприятных последствий. При длительном течении развивается кишечная непроходимость.

Как распознать заболевание?

Симптоматика инвагинации у детей и взрослых отличается особенностью проявления на разных стадиях и зависит от возраста больного. Клиническая картина у младенцев характеризуется острым началом протекания.

Родители жалуются на следующие изменения ребёнка:

- беспокойство;

- плач;

- стук ногами;

- потеря сознания (не сон);

- потливость;

- бледная кожа.

Кроме этого, младенца преследует приступ тошноты. Вследствие этого возникает рвота. Это выглядит как срыгивание в больших количествах. Однако у ребёнка продолжается беспокойство из-за чего проявляется плач. Признаки предупреждают родителей о болевом синдроме у малыша. Дискомфорт продолжается недлительное время и доходит до 1 минуты. Когда приступ инвагинации кишечника проходит, малыш способен заснуть. Спустя некоторое время, признаки возвращаются.

Рецидив симптомов инвагинации становится длиннее. Состояние младенца ухудшается. Длительное протекание болезни приводит к расстройству стула. В испражнениях наблюдаются включения крови.

Острая симптоматика возникает, спустя 12 часов после первых признаков. При диагностике у ребёнка обнаруживают поражённый участок при помощи пальпации. Если округлость живота увеличена, то это становится признаком проявления перитонита. При неоказании помощи, спустя 24 часа, двигательная активность сменяется вялостью. Признаки протекают выражено, и через 2 суток возникают осложнения. Для детей провоцирующим фактором является неправильное введение прикорма у грудничков.

Инвагинация тонкого кишечника возникает у младенцев. В ином случае заболевание затрагивает детей старше 3 лет. Состояние пациента ухудшается сразу после первого приступа боли. Признаки со временем не ослабевают, и нет ремиссии. Наблюдаются частые приступы рвотных позывов. Поражённый участок небольшого размера тяжело обнаружить.

Инвагинация слепой кишки сопровождается распространёнными признаками. Однако поражённый участок располагается в области пупка. Кровь в стуле наблюдается при раннем развитии болезни. Если инвагинация затрагивает толстую или прямую кишку, то заболевание характерно для взрослых. Дискомфорт не относится к острому, и приступы продолжаются длительное время.

Лечение

Для успешного выздоровления лечение следует начинать в первые часы возникновения инвагинации. Это особенно важно при острой форме заболевания.

В любом случае положительный результат может быть прогнозирован только, если грамотные и эффективные меры были приняты в течение первых суток.

Иногда больным в домашних условиях дают спазмалитики и обезболивающие, делают промывание желудка и очистительные клизмы. Это дает краткосрочный эффект и иллюзию облегчения. Но в итоге только усугубляют течение заболевания и затягивают время. В результате это грозит ухудшением прогноза выздоровления.

Больной должен быть срочно госпитализирован в лечебное учреждение.

Врач скорой помощи может принять предварительные неотложные меры пока больного доставляют в больницу. В частности: ввести подкожно раствор кордиамина (0,3 мл подкожно), внутривенно раствор глюкозы, внутримышечно раствор анальгина.

Методы лечения в стационаре возможны разные. Их выбор зависит от возраста и состояния пациента.

Часто эффективным средством является редукция – введение клизмы с воздухом, барием или физраствором. При этом для контролирования ситуации также проводится УЗИ, пневмоирригография либо рентген брюшной полости. В некоторых случая применение клизмы допустимо до трех раз (но не более). По статистике, в 75% данные меры помогают обойтись без хирургического вмешательства. Консервативное лечение чаще применяют к детям до года и обычно при ранних обращениях к врачу они являются действенными.

Но не всегда возможно применение клизмы. Если диагностируется воспаление в брюшной полости, повреждение брюшной стенки, сепсис, перитонит, то клизмирование может быть даже опасным. При таком варианте врач принимает решение о хирургическом вмешательстве.

В ходе операции делается разрез на передней стенке брюшины в проблемной области. Запавший участок растягивают, возвращая кишке нормальную форму. При этом поврежденные участки удаляются. В ходе операции обычно удаляют и аппендикс (даже в том случае, если он в норме и не задействован в патологическом процессе).

В тяжелых случаях – когда поражен большой участок прямой кишки, возникла инфекция или другие сопутствующие проблемы – проводится илеостомия на некоторый период. Илеостомия – соединение через стенку брюшины просвета тонкого кишечника с калоприемником.

Далее наступает послеоперационный период. В это время проводится медикаментозное лечение. Ведется постоянный контроль за температурой. Если пациент – маленький ребенок, необходимо следить за его поведением, так как сказать о том, что его беспокоит, он пока не может. Здесь в помощь хирургу желательно наблюдение педиатра.

Лечение народными средствами в случае инвагинации неэффективно и недопустимо.

Применение народных средств может использоваться лишь в комплексе с основным лечением. Направлено оно, главным образом, на облегчение работы кишечника и испражнение. Чаще всего применяются травяные отвары и настои. К примеру, используется семя льна, фенхель, зверобой, сока песчаная. Распространено применение настоя свеклы. В любом случае, подобная терапия должна быть согласована с лечащим врачом.

Установление диагноза

Для взрослых с инвагинацией кишечника требуется обращаться к гастроэнтерологу или хирургу. Сначала врач проводит сбор жалоб и первичный осмотр. Когда проводится пальпация, то в период между приступами нащупывают образование. Участок располагается в правой подвздошной области. Для пациента этот процесс может быть неприятен, если симптоматика инвагинации кишечника выражается ярко.

Если больной поступил в больницу через сутки после начала приступов, то пальпация поражённого участка окажется бесполезна. Затруднения происходят из-за развития нарушения тонуса кишечника. При расположении поражённого участка в прямой кишке пальпацию проводят ректально. Иногда низкое расположение инвагината сопровождается его выпадением.

Чтобы определить точную локализацию участка кишки, применяют дополнительные методы диагностики:

- УЗИ брюшины;

- исследование на ультразвуковой допплерографии;

- рентгенография брюшины;

- компьютерная томография;

- анализы крови и кала.

Иногда проводят дополнительное рентгенографическое исследование при помощи бариевой клизмы. Это помогает определить препятствие на пути контрастного вещества. Тяжёлое течение определяется признаками кишечного кровотечения. Для этого проводят лабораторные исследования крови и кала. При инвагинации в результатах указывают обнаружение слизи и крови в стуле больного.

В каких случаях проводят дополнительную диагностику?

Дополнительную диагностику применяют при обнаружении в кишечнике полипов или новообразований разной этиологии. Иногда при рентгенографии определяется инородное тело в пищеварительном тракте. В ином случае у пациента инвагинация сопровождается большим количеством паразитной микрофлоры.

Диагностика

Диагностика инвагинации кишечника не всегда легка. Из всех симптомов наибольшее значение для диагноза имеют внезапное начало болезни, внезапная рвота, кровянисто-слизистые испражнения и главным образом прощупывание остро развившейся опухоли кишечника. Особенно важно, когда названные симптомы имеются все одновременно налицо или появляются быстро один вслед за другим, так как, само собой разумеется, каждый из этих симптомов сам по себе или сочетание только нескольких из них не имеет доказательной силы. Например, опухоль, рвота и запор встречаются также и при периаппендиците, с другой стороны тенезмы и слизисто-кровянистые испражнения бывают и при дизентерии. Последние встречаются также при полипах прямой кишки у детей.

Когда тот или другой из главных симптомов отсутствует, то диагноз может быть чрезвычайно трудным. Особенно приходится в таком случае иметь в виду другие формы непроходимости кишечника, как заворот, внутреннее ущемление, каловой застой (копростаз), закупорку проглоченным инородным телом, желчным камнем, сдавление кишечника извне и кишечные опухоли. Особенно трудно распознать внедрения с постепенным началом или продолжительное время спустя после начала болезни, когда метеоризм мешает тщательному исследованию живота и через прямую кишку нельзя прощупать опухоли.

Диагноз инвагинации кишечника подтверждается данными УЗИ, рентгенографии и КТ.