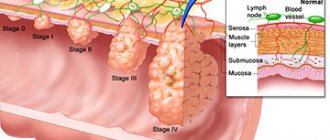

Виды и стадии заболевания

В клинической практике обычно выделяют следующие стадии дивертикулярной болезни:

- Дивертикулез бессимптомный. В половине случаев патология на протяжении длительного периода не имеет ярко выраженных клинических проявлений и вскрывается случайно, после обращения к специалисту по иному поводу.

- Дивертикулез острый. Характерными признаками являются спазмы стенок сигмовидной кишки, высокое содержание патогенной микрофлоры в зоне поражения и близлежащих отделах кишечника и нарушения пищеварительной деятельности.

- Осложненный дивертикулез. Крайняя стадия болезни, для которой свойственны критические состояния самочувствия больного. Требует безотлагательного врачебного вмешательства.

Осложненный дивертикулез, в свою очередь, подразделяется на следующие категории:

- Дивертикулит сигмовидной кишки. Развивается по мере заполнения дивертикулов каловыми массами, что создает благоприятную почву для размножения болезнетворных бактерий, вследствие чего возрастает угроза заражения инфекцией;

- Околокишечный инфильтрат. Возникает, когда брюшная полость подвергается обширному воспалению, а поверхность самого дивертикула значительно повреждена;

- Кишечный свищ. Характерно самопроизвольное вскрытие гнойника, поражающее соседние ткани и органы, что влечет за собой образование наружных и внутренних свищей. При такой форме требуется срочное хирургическое вмешательство;

- Внутрикишечное кровоизлияние. Происходит из-за поражения слизистой кишечника посредством воздействия затвердевших каловых масс. Повреждаются сосуды, и происходит потеря значительных объемов крови как в процессе дефекации, так и независимо от него;

- Перфорация дивертикула. Если перфорацией поражается область брюшины, это грозит возникновением перитонита, при поражении брыжейки сигмовидной кишки больной рискует получить забрюшинную флегмону.

Дивертикулез и его виды

Для адекватной оценки состояния пациента проктологами разработана классификация дивертикулярной болезни сигмовидной кишки. Она имеет 3 основные формы:

- Дивертикулез без ярко выраженных симптомов.

- Дивертикулярная болезнь с клиническими признаками.

- Запущенная стадия, сопровождающаяся осложнениями.

Бессимптомное течение заболевания

Большинство случаев дивертикулеза сигмовидной кишки диагностируется случайно при обследовании пациентов на другие патологии. Человек иногда ощущает несильную боль, которая отдает в области живота, конкретно в нижней левой части. Пациент списывает это на некачественную пищу, ведь все проходит после опорожнения кишечника или с вышедшими газами. Врач рекомендует при такой форме дивертикулеза соблюдать диету, а в случае запоров назначает слабительные препараты.

- Салат из огурцов на зиму без стерилизации

- Суп из шампиньонов: рецепты с фото

- УЗИ молочных желез

С клиническими проявлениями

Постепенное усугубление симптомов такой патологии сигмовидной кишки при несоблюдении рекомендаций врача ведет к более серьезным последствиям. Так развивается дивертикулит, который способен привести уже к осложнениям заболевания. Выраженность симптомов зависит от количества дивертикул на кишке, сопутствующих недугов и возраста пациента. Боли при этом становятся острее, становятся сильнее после приемов пищи и распространяются на ягодицы и даже поясницу. Такая форма дивертикулита сигмовидной кишки требует уже медикаментозного или даже хирургического лечения.

Причины появления дивертикулеза сигмовидной кишки

Дивертикулез развивается вследствие сочетания факторов, имеющих место у людей пожилого возраста. С течением времени определенные участки стенок сигмовидной кишки начинают ослабевать, вследствие чего сначала образуются незначительные выпячивания, а затем полноценные дивертикулы. Основная причина появления участков ослабления кишки — нарушение иннервации.

Процесс старения предрасполагает к появлению дивертикул. По мере старения наблюдаются дистрофические изменения в тканях всех органов, в том числе и мышцах кишки. Помимо всего прочего, у пожилых людей наблюдается снижение уровня питательных веществ в организме, что предрасполагает к появлению выпячивания в кишечнике.

Другой распространенной причиной появления дивертикул является слабость и недоразвитость соединительной ткани. Следует отметить, что подобные нарушения развития, как правило, не приводят к появлению дивертикул в молодом возрасте, но почти всегда провоцируют выпячивание участков сигмовидной кишки в пожилом. Недоразвитость и слабость соединительной ткани является врожденным пороком, характеризующимся сбоем в синтезе коллагеновых волокон.

Кроме того, повышенный риск появления дивертикул имеет место у пожилых людей с признаками дискоординации моторики кишечника. Дело в том, что хронически повышенное внутрикишечное давление становится причиной растяжения мышечных волокон стенок сигмовидной кишки и со временем приводит к появлению полноценного дивертикула.

В некоторых случаях спровоцировать появление дивертикула сигмовидной кишки могут сильные спазмы кишечных стенок. Во время спазма происходит сдавливание внутристеночных кровеносных сосудов, что ведет к нарушению микроциркуляции крови. Нарушение питания тканей необратимо приводит к появлению областей дистрофии мышечных тканей и растяжению околососудистых пространств.

Развитию дивертикулеза сигмовидной кишки способствует и неправильное питание. У людей, предпочитающих растительную пищу, богатую клетчаткой, почти никогда не встречается дивертикулярная болезнь толстой кишки. В то же время у людей, живущих в развитых странах и предпочитающих употреблять мягкую пищу, богатую животными жирами, уровень заболеваемости чрезвычайно высок.

Наследственная предрасположенность также играет роль в процессе поражения сигмовидной кишки дивертикулами. В настоящее время неизвестны гены, которые могут передаваться и приводить к ослаблению мышц стенок кишечника, но, по статистике, люди, имеющие родственников, страдающих дивертикулезом в пожилом возрасте, нередко наблюдается появление подобного заболевания.

Методы диагностики

На рентгеновском снимке дивертикулы видны как мешковидные выпячивания, соединённые с просветом кишки

При выполнении колоноскопии можно обнаружить устья дивертикулов, открывающиеся в просвет кишки

Компьютерная томография позволяет разглядеть не только дивертикулы, но и воспалительные изменения стенки кишки и окружающих тканей, абсцессы и пр. (Стрелка указывает на дивертикул сигмовидной кишки)

Клиника дивертикулеза неспецифична. Кроме того, симптомы заболевания схожи с таковыми при других патологиях толстой кишки: болезни Крона, колоректальном раке, синдроме раздражённого кишечника. Поэтому для выяснения истинной причины страдания пациента прибегают к инструментальным методам диагностики:

- Ирригография (ирригоскопия) – выполнение рентгеновского снимка после введения контраста в толстый кишечник. Дивертикулы визуализируются как мешковидные выпячивания, связанные с просветом кишки. Особенно хорошо они заметны при двойном контрастировании, т. е. введении в кишечник не только контрастного вещества, но и воздуха. Можно обнаружить затекание контраста в соседние органы при наличии свищей или брюшную полость при перфорации.

- Колоноскопия позволяет обнаружить устья дивертикулов. Однако этот метод менее точен, чем ирригография, и требует опыта от выполняющего исследование врача. Входные отверстия дивертикулов хорошо видны на этапе введения аппарата, когда петли кишечника ещё не расправлены. Отмечается отёчность и покраснение слизистой оболочки вокруг устьев.

- УЗИ. Данное исследование позволяет обнаружить дивертикулы, воспалительное утолщение стенки кишки и расположенных рядом структур. Метод требует высокого профессионализма от врача-диагноста. На точность результата существенное влияние оказывает степень выраженности метеоризма. Большое количество газа в кишечнике затрудняет визуализацию внутренних органов.

- Компьютерная томография (КТ) с контрастированием — высокоинформативный метод, позволяющий судить о количестве, локализации, размерах дивертикулов, состоянии стенки кишки и окружающих её структур. При проведении исследования можно увидеть воспаление, абсцессы, в том числе внутристеночные, сужение просвета кишки.

- Виртуальная колоноскопия — неинвазивная процедура получения 3D-изображения толстого кишечника на основе данных КТ. Является хорошей альтернативой обычной колоноскопии. Позволяет оценить состояние стенок кишечника и выявить патологические образования в его просвете.

Внимание! Ирригография и колоноскопия не выполняются при дивертикулите, поскольку могут спровоцировать такие осложнения, как перфорация или кровотечение. В этом случае методом выбора становится КТ, при отсутствии возможности её проведения — УЗИ.

Симптомы дивертикулеза сигмовидной кишки

У большинства пациентов дивертикулы сигмовидной кишки себя никак не проявляют. Человек может годами не знать о своей проблеме, пока не возникнет осложнение, или он не обратится к проктологу в связи с другой патологией. Пятая часть пациентов предъявляет жалобы на периодические боли в животе по типу колик. Боль размыта или локализуется в левой подвздошной области, при пальпации стенка живота не напряжена. Болевой синдром может проходить самостоятельно, иногда облегчение наступает после опорожнения кишечника. Кроме того, отмечается вздутие живота, постоянные запоры, которые периодически сменяются поносами. Все эти симптомы укладываются в клиническую картину синдрома раздраженного кишечника, что значительно затрудняет диагностику.

Симптоматика меняется и становится более яркой при возникновении осложнений. Самое частое из них – дивертикулит, или воспаление дивертикулов сигмовидной кишки. Возникает оно из-за застоя каловых масс в просвете кишечника и в самом дивертикуле, действия кишечной флоры и повышенной проницаемости ослабленных стенок сигмовидной кишки. Боль в животе усиливается, локализация ее часто неопределенная. При пальпации отмечается некоторое напряжение передней брюшной стенки, усиление болезненности в левой подвздошной области. У больного повышается температура, появляются симптомы интоксикации.

Дальнейшее течение заболевания может привести к формированию инфильтрата. Воспаление распространяется на брыжейку, сальник и окружающие ткани. При пальпации в левом нижнем участке живота прощупывается болезненное уплотнение с ограниченной подвижностью. На месте инфильтрата может сформироваться абсцесс. Состояние пациента резко ухудшается, температура поднимается до высоких цифр, лихорадка носит гектический характер с большими суточными колебаниями. При пальпации отмечается сильное локальное напряжение стенки живота, резкая боль.

Прободение, или перфорация дивертикулов сигмовидной кишки – самое тяжелое осложнение. Процесс может развиваться на фоне диверкулита или без его признаков. Пациенты жалуются на резкую боль, слабость, повышение температуры. Следствием перфорации всегда является перитонит или забрюшинная флегмона (если прободение дивертикула сигмовидной кишки произошло в ее брыжейку). Состояние больного при этом тяжелое, отмечается слабость, повышение температуры, наблюдается симптоматика острого живота. Если перфорационное отверстие открылось в полый орган или на поверхность кожи живота, образуется свищ. Чаще всего свищи открываются в просвет тонкого кишечника, мочевого пузыря, реже в просвет влагалища.

Нарушение целостности сосудов кишечной стенки ведет к открытому кровотечению. Оно может стать первым и единственным симптомом дивертикулов сигмовидной кишки. В кале появляется кровь, она почти не смешивается с каловыми массами, не изменяет своего цвета. Кровотечения редко бывают профузными, но могут повторяться, так как комки кала постоянно травмируют стенку кишки. Частые кровотечения в конечном результате ведут к анемии.

Симптомы осложнённой болезни

Дивертикулит — воспаление стенки дивертикула. Провоцирующим фактором становится нарушение опорожнения и задержка в нём кишечного содержимого. Это способствует травматизации слизистой оболочки, внедрению инфекционных агентов и развитию воспаления.

Основной симптом дивертикулита — боль. В отличие от обычного обострения дивертикулярной болезни при пальпации живота нередко отмечается мышечное напряжение. У пациента также повышается температура тела и появляются воспалительные изменения в общем анализе крови: ускорение СОЭ, увеличение числа лейкоцитов и преобладание среди них палочкоядерных форм.

Переход воспаления с дивертикула на окружающие ткани носит название перидивертикулита. Клинически это осложнение мало отличается от описанного выше. Однако следует помнить: распространение воспаления повышает вероятность перфорации.

Перфорация — образование дефекта в стенке дивертикула с выходом кишечной флоры в брюшную полость. Это осложнение имеет несколько исходов: кишечные абсцессы, свищи, перитонит.

Абсцесс — локализованный участок воспаления в брюшной полости. Клинически он проявляется интенсивной болью в животе. Локализация болезненных ощущений зависит от расположения абсцесса. При этом отмечаются признаки нарушения моторики кишечника: метеоризм, запор. У пациента повышена температура тела, в крови выявляются описанные выше признаки воспаления. Живот напряжён в области расположения абсцесса.

Вскрытие гнойника может закончиться образованием свища или развитием перитонита. Однако и невскрывшийся абсцесс представляет серьёзную опасность, поскольку способен сдавливать кишку и провоцировать развитие кишечной непроходимости.

Свищ — патологическое соустье между просветом кишки и полостью соседнего внутреннего органа. Такое соединение может возникнуть между петлями кишечника; кишкой и мочевым пузырём, маткой, влагалищем. В некоторых случаях свищ открывается на коже брюшной стенки, связывая кишку с внешней средой.

Самыми распространёнными являются соединения поражённой дивертикулами кишки с мочевым пузырём у мужчин и влагалищем у женщин:

- Заподозрить кишечно-пузырный свищ можно по часто рецидивирующим мочевым инфекциям. Подтверждает диагноз рентгеновский снимок, выполненный после введения контраста в мочевой пузырь или кишечник. На рентгенограмме будет видно вытекание препарата за пределы изучаемого органа.

- Кишечно-вагинальный свищ становится причиной тяжёлого вагинита. Выделение кала и газов через влагалище позволяет быстро установить правильный диагноз. Однако так происходит не всегда. Если сформировавшееся соустье узкое, описанных симптомов может не возникнуть. В этом случае женщина будет жаловаться на гнойные выделения, боли, жжение и зуд в половых путях. Выявление кишечной флоры во влагалищном отделяемом позволит заподозрить причину недуга. Подтверждает диагноз рентгенологическое исследование с контрастированием.

Перитонит характеризуется тяжёлым состоянием пациента. Боль в животе носит разлитой характер, передняя брюшная стенка резко напряжена. Отмечаются выраженная лихорадка и интоксикация. Перитонит — крайне опасное осложнение, способное привести к смерти.

Ещё одно жизнеугрожающее состояние при дивертикулёзе — кишечная непроходимость. Причины её следующие:

- Сдавливание кишки абсцессом или воспалительным инфильтратом, возникшим в результате дивертикулита или перфорации.

- Спайки в брюшной полости (исход воспаления дивертикулов).

- Рубцовые изменения в стенке кишки, возникшие вследствие частых рецидивов дивертикулита, способствуют деформации и сужению её просвета.

Симптомами этого осложнения становятся задержка отхождения стула и газов, вздутие живота, тошнота и рвота, боль в животе. Непроходимость чаще бывает неполной, и её удаётся разрешить консервативными методами. Однако в случае полного закрытия просвета кишки может потребоваться операция.

Кровотечение при дивертикулёзе редко бывает тяжёлым. Характерный признак этого осложнения — появление крови в кале. При этом мелена (чёрный жидкий стул) не наблюдается. При кровотечениях из нижнего отдела толстого кишечника — сигмовидной кишки — выявляется неизмененная кровь, иногда в виде сгустков, равномерно перемешанная с калом. У пациента могут отмечаться слабость и головокружение, в общем анализе крови наблюдается снижение уровня гемоглобина.

Осложнения дивертикулеза сигмовидной кишки

При отсутствии соответствующего лечения развивающиеся дивертикулы в сигмовидной кишке могут привести к таким осложнениям:

- Кровотечение из прямой кишки. Возникает из-за повреждения сосудов, окружающих дивертикул, характеризуется примесями крови в стуле после акта дефекации. Выраженность кровотечения варьирует в зависимости от калибра поврежденных сосудов;

- Дивертикулит – воспаление дивертикулов сигмовидной кишки. Причиной являются бактерии, которые вместе с каловыми массами задерживаются в дивертикулах. Ппроявляется болью в животе, примесями слизи в стуле, повышением температуры тела;

- Перфорация (прорыв) дивертикула, с выходом содержимого сигмовидной кишки в полость брюшины и развитием перитонита (воспаление брюшины).

Какие бывают дивертикулы

Дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки — частный случай дивертикулёза толстого кишечника. Отличительной чертой заболевания является наличие дивертикулов, выпячиваний стенки кишки. Они могут быть одиночными и множественными, врождёнными и приобретёнными. В зависимости от того, какие структуры кишечной стенки вовлечены в патологический процесс, различают истинные и ложные (полные и неполные) дивертикулы.

| Истинный дивертикул | Ложный дивертикул |

| Анатомическая структура стенки выпячивания аналогична таковой у стенки кишки, т. е. включает в себя слизистую оболочку, подслизистый слой, мышечную и серозную оболочки. | Стенка образования содержит только слизистую оболочку и подслизистый слой. Ложный дивертикул, внедряющийся в мышечную оболочку кишки, но не выходящий за её пределы, называется неполным. Ложный дивертикул, выходящий за пределы стенки кишки, называется полным. |

| Является врождённой аномалией. | Является приобретённым патологическим образованием. |

| Опорожнение дивертикула не нарушено. | Опорожнение затруднено. |

| Локализуется чаще в правых отделах ободочной кишки. | Локализуется чаще в левых отделах ободочной кишки. |

В подавляющем большинстве случаев дивертикулы обнаруживаются в левой половине толстой кишки (нисходящая ободочная и сигмовидная), что составляет 90% случаев дивертикулярной болезни. У 10% пациентов наблюдается тотальное поражение толстого кишечника. Излюбленной же локализацией дивертикулов является сигмовидная кишка (50–65% случаев заболевания).

Диагностика дивертикулеза сигмовидной кишки

При осмотре больного специалист обращает внимание на целый ряд факторов: характерные жалобы, возраст пациента, образ жизни, характер питания, склонность к возникновению запоров. Врач обследует больного, выявляя с помощью пальпации характерные для данного заболевания болезненные области.

Подробный анамнез позволит прояснить клиническую картину и заподозрить дивертикулез. Для подтверждения диагноза больному назначают ряд лабораторных исследований и аппаратные обследования.

- Колоноскопия. Метод исследования, позволяющий оценить состояние кишечника изнутри. Процедура осуществляется с помощью специального гибкого зонда с видеокамерой на конце, который вводят в кишечник через задний проход. Изображение с камеры выводится на монитор, и врач может визуально оценить состояние стенок кишечника, наличие дивертикул и даже взять кусочек ткани для исследования.

- Ирригоскопия. При обследовании делают рентген кишечника, предварительно заполненного контрастным веществом. Если в кишечнике присутствуют дивертикулы, контрастное вещество заполнит их, и на снимке эти мешковидные выпячивания будут хорошо видны.

- Лапароскопия. Это одновременно метод диагностики и лечения. Во время обследования хирург делает в брюшной стенке три прокола, через которые вводится миниатюрная камера, позволяющая осмотреть поверхность кишечника и под увеличением заметить на его стенках малейшие изменения. При необходимости врач может удалить неосложненный дивертикул. Процедура проводится под общей анестезией.

В отдельных сложных случаях больному может быть назначена обзорная рентгенография органов брюшной полости или такие методы визуального обследования как компьютерная томография и МРТ. Такой метод как УЗИ в данном случае не информативен и для уточнения диагноза не применяется.

Диагностика заболевания

При подозрении на дивертикулез сигмовидной кишки лечение начинается только после тщательной диагностики. Врач составляет анамнез, узнает о наследственных факторах, образе жизни и питания. Только после этого больному необходимо пройти лабораторно-инструментальное обследование, которое включает:

- рентген (ирригоскопия) с контрастным веществом проводится при помощи специального зонда с камерой;

- колоноскопия для контроля внутреннего состояния кишечника;

- лапароскопия в качестве дополнительного обследования и для возможности провести удаление, если дивертикулов немного, и они несложные.

УЗИ

По решению лечащего врача назначаются дополнительно магнитно—резонансная томография, обзорная рентгенография. УЗИ при этом заболевании не назначают, поскольку полученные данные не дадут ясной картины.

Лечение дивертикулеза сигмовидной кишки

На выбор методов лечения дивертикулеза сигмовидной кишки влияет целый ряд факторов, учитывать которые обязан врач, осуществляющий терапию. Важнейшими среди них являются возраст, форма заболевания, общее состояние здоровья пациента, склонность к различного рода осложнениям, образ жизни и питания. Ранняя стадия заболевания поддается лечению консервативными методами и средствами. Пациентам с осложненными и крайне тяжелыми формами данной патологии кишечника показано оперативное вмешательство.

Консервативное лечение проводится комплексно, при этом пациенту показаны:

- средства, восстанавливающие здоровую среду в кишечнике;

- специальные слабительные средства, в составе которых присутствует лактулоза;

- антибиотики с широким спектром воздействия;

- прокинетики, активизирующие моторику кишечных мышц;

- спазмолитические средства, обезболивающие и устраняющие спазмы мышц кишечника;

- препараты, устраняющие диарею и вздутие живота;

- некоторые ферменты, направленные на улучшение качества пищеварительной деятельности.

Если дивертикулярная болезнь имеет крайне запущенную форму, лечение заключается в следующих терапевтических мероприятиях:

- осуществляется разгрузка кишечника при помощи сифонового клизмирования;

- выполняется промывание желудка;

- воспаление устраняется с использованием свежезамороженной плазмы;

- проводится инфузионная терапия с применением кристаллоидных средств.

К хирургическому вмешательству следует прибегнуть в случаях:

- формирование свищей в прямой кишке;

- крайнего обострения с непрекращающимися спазмами;

- высокой вероятности образования злокачественной опухоли прямой кишки.

Хирургическая операция осуществляется в два этапа. На первом из них производится резекция, т. е. удаляются пораженные ткани сигмовидной кишки. На втором этапе формируется анастомоз, при котором скрепляются части оставшихся тканей кишки. Кроме того, брюшной отдел подвергают дренированию, после чего антибиотиками, применяемыми внутривенно, завершают лечебный процесс.

Виды дивертикулита сигмовидной кишки

Различают несколько видов заболеваний. Они классифицируются по стадиям, а стадии, в свою очередь, также могут распределяться по некоторым категориям.

Виды дивертикулеза, в зависимости от клинической картины, можно разделить следующим образом:

- Бессимптомный дивертикулит, который характеризуется отсутствием каких-либо клинических проявлений. Чаще всего эту стадию дивертикулеза и характерные мешки в толстой кишке обнаруживают при общей диагностике организма или подозрении на заболевания желудочно-кишечного тракта.

- Острый дивертикулит проявляется посредством неконтролируемых сжатий стенок толстой кишки, а также проблем с процессами пищеварения и нарушением в среде кишечника.

- Осложненная форма заболевания характеризуется бесконтрольными болями, опасным состоянием здоровья и требует неотложенного медицинского вмешательства.

Формы заболеваний также зависят и от разновидности дивертикулов. Они могут быть как врожденными, так и приобретенными. Врожденный характеризуется мутациями и изменениями, которые происходили либо с матерью, либо с плодом, в результате внутриутробного развития.

Приобретённые же — это новообразования, которые формируются или образовываются на протяжении всей жизнедеятельности человека, либо за определённый период. Существуют истинные и ложные дивертикулы.

Их различают по участию слизистой оболочки в процессе формирования:

- истинные порождают болезнь, которая произошла в результате выпячивание двух и более оболочек;

- ложная характеризуется выпячиванием одной слизистой оболочки.

Дивертикулы можно также разделить по развитию болезни. Они могут быть рациональными, то есть образованиями, которые сформировались из-за воздействия внешней среды, и тракционными — это новообразования, на формирование которых повлияло постоянное или периодическое растяжение пищевых стенок.

Приобретенное заболевание — это наиболее частая форма болезни, которой страдают люди в возрасте от 40 и выше. По последним данным примерно четверть населения страдает дивертикулезом толстой кишки.

Рецепты народной медицины для лечения дивертикулеза сигмовидной кишки

Часто для лечения дивертикулеза прибегают в народным методам, из которых наиболее распространенными и действенными являются следующие:

- Льняное или оливковое масло. Принимать масло следует по 1 столовой ложке раз в день перед сном. Помогает снять воспаление и нормализовать стул при запорах. В течение дня можно заправлять таким маслом различные салаты.

- Отвар коры вяза ржавого. Чайную ложку сухой измельченной коры заливают двумя стаканами кипятка и прогревают в течение 20 минут на медленном огне. Затем отвар нужно охладить, процедить и принимать в холодном виде.

- Настой из смеси трав. Взять в равных пропорциях траву пустырника, крапивы двудомной, плоды укропа и шиповника, цветки ромашки аптечной. Столовую ложку такой смеси следует поместить в термос, залить стаканом теплой (не горячей!) воды и настаивать 1,5 часа. Затем настой нужно процедить и пить утром и вечером по 0,5 стакана. Курс лечения – месяц.

Лечение

Способы лечения дивертикулёза сигмовидного отдела кишечника зависят от возраста, самочувствия, образа жизни и специфики питания пациента, стадии заболевания, наличия осложнений. Если дивертикула единичная, не воспалена и не доставляет дискомфорта, терапия может ограничиться профилактикой запоров и лечебной диетой.

Можно ли вылечить дивертикулярную болезнь? Дивертикулёз без осложнений лечится консервативной терапией.

Комплексное медикаментозное лечение состоит из:

- антибиотиков, имеющих широкий спектр действия на кишечник (пенициллины, цефалоспорины);

- обезболивающих и спазмолитических препаратов, уменьшающих спазмы мускулатуры (Но-шпа, Дротаверин);

- прокинетиков, стимулирующих моторную функцию кишечника и имеющих антибактериальный, противодиарейный и противорвотный эффект (Мотилиум, Ганатон);

- слабительных средств (Микролакс, Дюфалак);

- ферментных препаратов, нормализующих пищеварительные функции и снижающих нагрузки на кишечник (Фестал, Мезим);

- препаратов для восстановления микрофлоры кишечника (Бифидумбактерин, Линекс);

- лекарств от метеоризма и диареи (Сульгин, Бисептол).

При тяжёлой форме заболевания кроме медикаментозного лечения осуществляются следующие медицинские процедуры:

- Промывание желудка.

- Очищение кишечника при помощи клизм.

- Проводится инфузионная терапия (внутривенно вводятся кристаллоидные растворы).

- Применяется свежезамороженная плазма.

Хирургическая операция проводится в случаях, когда имеются тяжёлые осложнения, опасные для жизни больного.

Показанием к хирургическому вмешательству считается:

- обильное кровотечение;

- непроходимость кишечника;

- перитонит;

- частое обострение с сильными болями;

- свищи прямой кишки;

- вероятность развития рака прямой кишки и других злокачественных опухолей.

Хирургическая операция состоит из двух этапов. Сначала осуществляется резекция (удаляются воспалённые части кишки), затем формируется анастомоз – соединяются оставшиеся части кишечника. Кроме этого, по показаниям проводят дренирование брюшной полости, внутривенно вводят антибиотики.

Своевременное грамотное лечение избавляет больного от тяжёлых осложнений и позволяет делать благоприятный прогноз последующей жизни.

Диета

Диета при дивертикулёзе сигмовидного отдела кишечника должна включать продукты с большим содержанием клетчатки. Необходимо придерживаться дробного питания — есть небольшими порциями 5-7 раз день. В ежедневное меню рекомендуется включать варёные, запечённые блюда и приготовленные на пару.

Таблица продуктов, которые разрешены или запрещены при дивертикулёзе кишечника:

| Разрешённые продукты | Запрещённые продукты |

| фрукты: яблоки, хурма, инжир, манго | ягоды: малина, клубника |

| овощи: огурцы, тыква, томаты, кабачки, свекла, баклажаны | выпечка и белый хлеб, кондитерские изделия |

| крупа: рисовая (бурая), гречневая, овсяная | крупа: манная, белый рис |

| овощные супы или на нежирном мясном бульоне | колбаса, копчёности, консервы |

| кефир, творог, ряженка, натуральный йогурт | макароны |

| хлеб с отрубями | алкогольные напитки |

| сухофрукты: чернослив, курага | крепкий чай, кофе, какао |

Народные средства

Облегчить состояние больного можно средствами народной медицины. Применять подобные средства необходимо как дополнение к основному лечению и под контролем лечащего врача.

Наиболее действенные и эффективные рецепты:

- льняное или оливковое масло. Избавляют от запора и снимают воспаление. Пить по 1 ст. ложке масла на ночь. Рекомендуется использовать оливковое масло для заправки овощных салатов.

- понадобятся в равных количествах листья крапивы и пустырника, плоды шиповника, цветы ромашки и семена укропа. В термос засыпать 1 ст. ложку смеси, залить 250 мл. кипящей воды и настаивать 2 часа. В течение месяца пить по 100 мл. дважды в день.

- одна чайная ложка коры вяза заливается стаканом горячей воды и томится на медленном огне 15 минут. Отвар остужается, процеживается и принимается по полстакана в день.

- взять 150 гр. листьев алоэ, измельчить их и добавить 300 мл. мёда. Смесь настаивается в течение суток, процеживается и принимается по 1 ст. ложке за час перед едой.

Самостоятельно лечить дивертикулёз в домашних условиях при помощи народных средств не следует, так как имеются большие риски серьёзных осложнений заболевания.

Видео по теме:

Диетическое питание при дивертикулезе сигмовидной кишки

Полностью избавиться от уже существующих дивертикул невозможно.

Но у каждого пациента есть возможность свести к минимуму вероятность развития воспалительного процесса вокруг них.

Для этого никак не обойтись без налаживания правильного процесса питания – диеты.

К этому нужно отнестись чрезвычайно серьезно.

Лучше доверить подбор правильной диеты специалисту гастроэнтерологу.

После детального обследования он проверит такие показатели:

- Состояние кишечника пациента;

- Уровень тонуса мышечной мускулатуры;

- Степень развития и количество дивертикул ;

- Наличие и величина воспалительного процесса;

- Исследование микрофлоры кишечника пациента

Для этого пациент проходит ряд специальных обследований. На основании данных исследования специалист принимает окончательное решение.

Подобранная диета должна подпадать под определенные правила:

- Кушать нужно часто, но небольшими порциями;

- Все продукты должны быть хорошо измельчены. Это необходимо для того чтобы вся пища хорошо обволакивалась пищеварительными ферментами, не поднимая при этом показателя кишечного давления;

- Основа диеты должна состоять из супов – пюре или молочных каш;

- В рацион необходимо включить большое количество продуктов, в состав которых входит большое количество клетчатки (фрукты, отруби, ягоды, овощи и пр.);

- Между проемами пищи пациент должен принимать большое количество жидкости. В идеальном варианте, это должны быть травяные отвары, кисели, компоты;

- Если у больного часто случаются запоры, лучше не злоупотреблять слабительными средствами, а пить слабительные травяные отвары: шиповник, чернослив и пр.;

- Исключить из рациона алкогольные напитки, сигареты, острое и копченое, кислое и соленое, а также продукты, в состав которых входит кофеин;

- Хлебобулочные изделия из белого хлеба лучше заменить теми, в состав которых входят отруби;

- Отказаться от сладостей, а заменить их ягодами или бананами;

- Вместо яблочного сока лучше принимать в пищу сырое яблоко с кожурой;

- Кушать как можно больше печеных овощей и фруктов, не очищая их от кожуры;

- Принимать в пищу отруби, запивая их кефиром или молоком;

- Съедать по разу в день вегетарианские супы – пюре, в состав которых включать ячменную крупу;

- Говядину лучше заменить фасолью.

Специалисты диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют при выборе диеты пациентам , у которых развиты дивертикулы сигмовидной кишки, лечение и диета не должны включать в себя продукты (ягоды, фрукты), которые содержат в себе семечки. Нельзя ни в коем случае кушать клубнику или виноград, орехи или малину.

Описание дивертикулеза

Дивертикулы – это такие неординарные выпячивания (наросты), напоминающие грыжу, геморроидальный узел, основавшийся на стенках кишечника. Способны возникать у человека в течение всего его существования, никак себя не проявляя. Появление дивертикулов именуется дивертикулезом. Если эти наросты воспаляются, возникает такая патология, как дивертикулит. Могут быть кишечные единичные, множественные выпячивания. Дивертикулезом страдают люди старше 60 лет, однако имеются случаи развития болезни и в более раннем возрасте.

Злоупотребление алкоголем, прием жареной, жирной еды, неправильное питание способны стать причиной образования дивертикулеза сигмовидной кишки.

Болезнь не является врожденной. Зачастую это воздействие неблагоприятных, раздражающих факторов. Выпячивания основываются не всегда на слизистой, могут выйти наружу, разместиться на внешних стенках кишки. Значительной опасности дивертикулез не несет, но при несоблюдении некоторых правил возможно обострение, которое грозит в этой ситуации не только здоровью.

Профилактика дивертикулеза сигмовидной кишки

Самым важным условием профилактики данного заболевания является нормальная перистальтика кишечника, то есть отсутствие запоров.

Чтобы поддерживать регулярный стул необходимо:

- выполнять физические упражнения, направленные на мышцы живота;

- употреблять достаточное количество клетчатки. Рекомендуемая американскими диетологами норма — 20−35 г клетчатки. Именно столько должен стремиться употреблять каждый человек. Продукты богатые на клетчатку: хлеб из цельного зерна, ягоды, овощи, фрукты, коричневый рис, отруби, фасоль и горох. Благодаря такой пище можно предотвратить запоры и улучшить состояние здоровья, понизить артериальное давление, уменьшить содержание холестерина в крови и вероятность развития некоторых видов кишечных расстройств;

- пить достаточно жидкости. Если нет противопоказаний, суточная норма составляет не менее 8 стаканов воды;

- полноценно отдыхать и спать.

О сигмовидном дивертикулезе

Дивертикулез – заболевание приобретенное, хотя бывают и случаи врожденной болезни. Дивериткул – небольшое выпячивание кишки грыжеподобного характера. Если их много, речь идет о дивертикулез, если же стенки выпячивания воспаляются, речь идет о дивертикулите. Медики этой болезни дали общее название – дивертикулярная, сюда же входят все осложнения и дали код K57 в МКБ 10. Врожденные дивертикулы получили в МКБ 10 получили другой код — Q43.8. Дивертикулы других частей кишечника по МКБ 10 имеют другой код, но чаще всего они встречаются все-таки в сигмовидной кишке, то есть левой части толстой кишки. Основной причиной болезни считается нехватка клетчатки в нашем рационе: действительно, каждые 10 лет питание американцев и европейцев становится все более скудным на этот элемент, тогда как у в почти вегетарианской Индии и Африке с её овощным меню симптомы дивертикулярной болезни встречаются значительно реже. Кстати, у африканцев чаще встречаются дивертикулы правой половины кишечника, а не левой, но это уже иная история. А вот история дивертикулеза толстой кишки относительно молодая: не 10 лет, правда, ведь к такому вредному меню человечество шло больше века, но в 18-19 веках такие симптомы встречались реже. Чаще всего дивертикулы встречаются у людей старше 80 лет, а вот молодых (младше 50) пациентов — меньше 10 процентов.

Причины и последствия

Дивертикулы развиваются на фоне нарушений синтеза коллагена и соединительнотканной дисплазии. При врожденном заболевании дивертикулы формируются не только в тонком и толстом кишечнике, но и в других органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Приобретенному дивертикулезу кишечника во многом способствует иррациональное питание пациента, когда в рационе преобладает:

- Мучное;

- Сладкое;

- Мясо жирных сортов;

- Полуфабрикаты;

- Фаст-фуд.

В меню человека отмечается дефицит клетчатки (овощей и фруктов). Он принимает пищу нерегулярно и ест большими порциями. Из-за минимальных объемов растительной пищи и чистой питьевой воды происходит стойкий запор, иногда сопровождаемый метеоризмом. Частые запоры ведут к повышению внутрикишечного давления, растяжению стенок кишечника и травмированию слизистой оболочки твердыми каловыми массами.

Помимо иррационального питания, причинами дивертикулеза кишечника являются:

- Гиподинамия;

- Кишечные инфекции в анамнезе;

- Ожирение;

- Гиповитаминоз;

- Бесконтрольный и частый прием слабительных препаратов.

Приобретенный дивертикулез кишечника чаще развивается в пожилом возрасте: у лиц старше 45-60 лет в 25-35% случаев, у лиц старше 75 лет – в 65% случаев. По локализации встречается дивертикулез ободочной кишки (70%), сигмы (сигмовидной кишки) и прямой кишки. В тонком кишечнике патологический процесс развивается лишь в 1% случаев.

Чем опасен дивертикулез кишечника?

К его осложнениям относят:

- Обширные воспаления (дивертикулит);

- Рецидивирующие кишечные кровотечения;

- Перфорация дивертикулов с выходом каловых масс в перитонеальную полость;

- Межкишечный абсцесс;

- Спаечная болезнь кишечника;

- Перитонит (местный или разлитой).

При перфорации дивертикулов развивается клиническая картина «острого живота», обусловленная инфицированием брюшины каловыми массами.

Дивертикулы не склонны к малигнизации (злокачественному перерождению).

Причины сигмовидного дивертикулеза: течение болезни и осложнения

Причина заболевания — неправильное питание

Выше было отмечено, что виновато в заболевании неправильное меню наших современников и любой врач -диетолог с этим согласится. Но могут повлиять на развитие заболевания и лишний вес, а также гиподинамия. Но чаще всего именно питание виновато в том, что образуется плотный кал, растягивающий стенку кишечника и травмирующий его. Перистальтика толстой (и не только) кишки при этом нарушается, её слизистая оболочка проталкивается через мышцы кишки и подслизистый слой. Так в толстой кишке появляются выпячивания с тонкой шейкой, которые со временем растягиваются и растут. Болезнь может проходить бессимптомно, иметь ярко выраженные симптомы или быть осложненной.

Боль в левой части живота

Обычно люди не знают о дивертикулезе до того, как дивертикулы воспаляются или же заболевание «находится» просто при обследовании. Единственные симптомы – проходящая после газов или дефекации боль в левой части живота. Но обычно люди полагают, что это просто скопление газов и врач не нужен, а иногда спасаются народными средствами.

Если же диверкулы воспалились, могут наблюдаться такие симптомы, как боли, которые усиливаются при нажатии на область толстой кишки и при повороте на бок, который не болит. Болит лишь одна точка, но несколько дней. Привычные симптомы дивертикулита – запор, чередующийся с диареей, рост температуры, вздутый живот, небольшое подташнивание. В этом случае врач может заподозрить не только дивертикулит, но и аппендицит или почечную колику. Лечение, причем срочное, нужно во всех случаях.

Если диверкул разрывается, может возникнуть перитонит или абсцесс, ведь в этом случае содержимое воспаленной кишки выйдет в брюшную полость.

Если содержимое диверкула выходит в толстую кишку, точнее, между её брыжейками, возможны такие симптомы, как сильная слабость и боли. Это параколический абсцесс. Также при разрыве можно получить кровотечение ( если в диверкуле есть язва) или свищ.

Случай ультразвуковой диагностики дивертикулита толстой кишки

УЗИ аппарат RS85

Революционные изменения в экспертной диагностике.

Безупречное качество изображения, молниеносная скорость работы, новое поколение технологий визуализации и количественного анализа данных УЗ-сканирования.

Введение

По данным литературы, распространенность дивертикулеза толстой кишки в разных странах достигает 30% во всей популяции и 40% среди лиц старше 70 лет [1, 2, 4].

Дивертикулы локализуются в разных отделах толстой кишки с разной частотой: в сигмовидной — у 60-85% больных, в нисходящей ободочной — у 13-24%, в поперечной ободочной — у 5%, в восходящей — у 6-17%, в слепой кишке — у 3% больных. Тотальное поражение ободочной кишки встречается довольно редко и, по статистическим данным, его частота не превышает 5% [3].

Наибольшая частота образования дивертикулов именно в сигмовидной кишке объясняется тем, что диаметр ее просвета меньше, поэтому напряжение стенки во время перистальтических движений, как и внутрипросветное давление, больше.

Дивертикул возникает в результате выпячивания слизистой оболочки сквозь мышечный слой стенки кишки в ее наиболее слабых местах. Современные представления о дивертикулярной болезни базируются на ведущей роли сосудистого фактора в ее развитии: при спазме мышечного слоя происходит сдавление внутристеночных сосудов с нарушением микроциркуляции — ишемия и замедление венозного оттока. Все указанное выше приводит к дистрофическим изменениям и расширению околососудистых пространств, которые впоследствии становятся устьями дивертикулов. Таким образом, дивертикулы — это конечное проявление болезни кишечной стенки, разволокнения циркулярного мышечного слоя, атрофии и расширения его в слабых местах (в зоне перфорантных сосудов).

В большинстве случаев болезнь протекает без каких-либо клинических симптомов, осложнения развиваются у 10-20% заболевших. Среди осложнений преобладает острый дивертикулит (60%), реже встречаются перидивертикулярный инфильтрат (11,9%), абсцесс (7,1%), кишечное кровоточение (15,1%), перфорация (4,9%) и кишечная непроходимость (1,0%) [3].

Наиболее частыми симптомами дивертикулита являются внезапный приступ болей в животе и нарушение стула. Поскольку дивертикулы и соответственно дивертикулит могут возникать в любом отделе толстой кишки, симптомы дивертикулита могут напоминать самые разные заболевания: от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого аппендицита, ишемии кишки, кишечной непроходимости, рака толстой кишки до почечной колики и аднексита. Признаки воспаления, такие как лихорадка и лейкоцитоз, помогают отличить дивертикулит от спастических болей при синдроме раздраженной кишки [5].

Помимо клинических и лабораторных исследований, важную роль при постановке диагноза дивертикулита играют инструментальные исследования, перечисляемые обычно в следующем порядке: обзорная рентгенография органов брюшной полости, ирригоскопия, компьютерная томография, ультразвуковое исследование и эндоскопия. Однако в последние годы, отмеченные накоплением опыта ультразвукового исследования полых органов, эта последовательность может быть пересмотрена. В связи с изложенным выше считаем необходимым представить следующее клиническое наблюдение.

Клиническое наблюдение

Пациентка Б., 1944 года рождения, обратилась к гастроэнтерологу поликлиники с жалобами на постоянные ноющие боли средней интенсивности в левых нижних отделах живота, продолжающиеся в течение 2 дней после погрешности в диете, повышение температуры тела до 38,5°С, общую слабость, недомогание. Данные анамнеза: 10 лет назад — комбинированное лечение по поводу рака правой молочной железы I стадии (РМЭ+ЛТ+ГТ), гипертоническая болезнь 2-й стадии, сахарный диабет 2-го типа средней тяжести, диабетическая полинейропатия, хронический гастродуоденит, состояние после экстирпации матки с придатками по поводу миомы.

При осмотре состояние пациентки относительно удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки нормальной окраски. Живот при пальпации мягкий, болезненный по ходу нисходящего отдела толстой кишки, в левой подвздошной области. Печень не увеличена, не пальпируется. «Пузырные» симптомы отрицательные. Запор в течение 2 дней. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Дизурии нет. В срочном общем анализе крови умеренный лейкоцитоз (9700).

С подозрением на дивертикулит больная была направлена на срочное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек и органов малого таза. Исследование было выполнено на современном аппарате конвексным датчиком 3,5 МГц, линейным датчиком 7,5 МГц и эндовагинальным датчиком с переменной частотой 5,0-7,5 МГц с использованием цветового и энергетического допплеровского картирования.

При УЗИ были выявлены диффузные изменения печени и поджелудочной железы, признаки хронического бескаменного холецистита, ангиомиолипома левой почки (без динамики за несколько лет), состояние после экстирпации матки с придатками. В левой подвздошной области соответственно зоне максимальной пальпаторной болезненности на протяжении 9 см отмечалось утолщение стенок толстой кишки до 6-7 мм (рис. 1). Перистальтика кишки отсутствовала, гаустрация была слабо выражена, при этом визуализировалось несколько болезненных при надавливании датчиком выпячиваний пониженной эхогенности, размером от 7 до 20 мм (рис. 2, а, б) с тонкой стенкой до 0,9-1,1 мм и наличием в некоторых из них фрагментов кишечного содержимого и газа (рис. 3, а, б).

Рис. 1.

Эхографическая картина дивертикулита. Трансабдоминальное исследование линейным датчиком 7,5 МГц.

«Симптом пораженного полого органа».

Рис. 2.

Эхографическая картина дивертикулита. Трансабдоминальное исследование линейным датчиком 7,5 МГц.

а)

Продольный срез.

б)

Поперечный срез.

Рис. 3.

Эхографическая картина дивертикулита. Трансабдоминальное исследование конвексным датчиком 3,5 МГц.

а)

Продольный срез.

б)

Поперечный срез.

При трансвагинальном УЗИ (рис. 4) также визуализировался фрагмент толстой кишки с утолщенными гипоэхогенными стенками и несколькими округлыми дивертикулами до 1 см в диаметре. Контуры одного из дивертикулов были неровными, он имел звездчатую форму. Отмечались утолщение и повышение эхогенности околокишечной жировой клетчатки по сравнению с контралатеральной стороной. При осмотре в режиме УЗ ангиографии утолщенная стенка кишки и дивертикулы были аваскулярными, окружающая клетчатка — гиперваскулярной.

Рис. 4.

Эхографическая картина дивертикулита. Трансвагинальное исследование конвексным датчиком 7,5 МГц.

С подозрением на острый дивертикулит пациентка была госпитализирована в проктологическое отделение ЦКБ. Через 4 дня после лечения спазмолитиками, антибиотиками болевой синдром был купирован и больная выписана для планового амбулаторного дообследования.

При ирригоскопии, проведенной через 4 нед после выписки пациентки из стационара (рис. 5), толстая кишка исследована в условиях двойного контрастирования. Бариевой взвесью и воздухом заполнились все отделы и обычно расположенный червеобразный отросток. В тонкую кишку бариевая взвесь не проникла. Сигмовидная кишка была удлинена. Расположение петель обычное, контуры ровные, четкие, стенки эластичные. Гаустрация хорошо выражена, в левой половине неравномерная. В левой половине, преимущественно в сигмовидной кишке, выявлены множественные разнокалиберные дивертикулы, в области печеночного изгиба — одиночные мелкие дивертикулы. Деформаций кишки, сужения просвета, внутрипросветных образований не обнаружено. Опорожнение кишки неполное, неравномерное. Заключение: дивертикулез толстой кишки с преимущественным поражением левых отделов.

Рис. 5.

Рентгенологическая картина дивертикулеза толстой кишки. Ирригоскопия в условиях двойного контрастирования.

Во время контрольного УЗИ через 6 мес при осмотре левой подвздошной области толщина стенок нисходящего отдела толстой и сигмовидной кишки не превышала 3-5 мм (рис. 6, а, б), при наблюдении в течение 1 года признаков рецидива не отмечено.

Рис. 6.

Эхографическая картина толстой кишки. Контрольное трансабдоминальное исследование конвексным датчиком 3,5 МГц через 6 мес.

а)

Продольный срез.

б)

Поперечный срез.

Обсуждение

Предрасполагающими факторами развития дивертикулита считаются пожилой возраст (наиболее значимый фактор), кортикостероидная и иммуносупрессивная терапия, хроническая почечная недостаточность.

Как правило, обследование таких пациентов начинается с обзорной рентгенографии органов брюшной полости, которая позволяет обнаружить кишечную непроходимость, парез кишки, опухолевидное образование, признаки ишемии и перфорации кишки. Таким образом, метод эффективен фактически при наступлении осложнений острого дивертикулита.

Ирригоскопия может привести к обострению заболевания и оказаться скорее вредной, чем полезной, поскольку попадание в брюшную полость бария в случае перфорации дивертикула может вызвать химический перитонит. Однако проведенные специальные исследования подтвердили, что ирригоскопия может не навредить пациенту и действительно принести большую пользу при применении водорастворимых контрастных веществ. При дивертикулите легкой и средней степени тяжести, когда диагноз до конца неясен, рентгеноскопия с водорастворимым контрастным веществом безопасна и оказывает большую помощь; при тяжелой степени заболевания обследование целесообразно отложить на 6-8 нед. Таким образом, метод имеет ряд ограничений, связанных с острым периодом болезни.

Колоноскопия, кроме определения наличия дивертикулов, позволяет уточнить протяженность воспалительных изменений в просвете кишки, расположение дивертикулов и состояние их слизистой оболочки: гиперемию и отек слизистой оболочки в области дивертикулов, наличие гноя в кишке. Однако острый дивертикулит является относительным противопоказанием к проведению эндоскопического исследования, так как сами манипуляции эндоскопом и раздувание кишки воздухом могут привести к перфорации дивертикулов и развитию абсцесса или перитонита. Колоноскопию следует выполнять только в тех случаях, когда диагноз неясен и дифференциальная диагностика проводится между обтурирующей опухолью, ишемией кишки, воспалительными заболеваниями кишки и инфекционным колитом. Таким образом, метод имеет практически те же ограничения, что и рентгеноконтрастное исследование.

Компьютерную томографию выполняют во всех случаях дивертикулита с пальпируемым опухолевидным образованием в животе или клинически выраженной интоксикацией, при отсутствии эффекта консервативной терапии; она является методом выбора при диагностике осложненного дивертикулита. компьютерная томография позволяет внимательно осмотреть не только стенку кишки, но также органы и ткани за ее пределами, помогает обнаружить заболевания, не связанные с дивертикулитом, такие как ишемический колит, мезентериальный тромбоз, тубоовариальный абсцесс и панкреатит. Диагностическими критериями острого дивертикулита при компьютерной томографии являются локальное утолщение стенки толстой кишки (более 5 мм), воспаление околокишечной жировой клетчатки или наличие околокишечного абсцесса. Метод хотя и не имеет ограничений, связанных с острым периодом болезни, все же не может конкурировать с УЗИ по доступности для населения.

Ультразвуковое сканирование является наиболее безопасным неинвазивным методом диагностики острого дивертикулита, который можно применять на любой стадии заболевания. Недостаточная информативность этого исследования является следствием содержания большого количества газов в кишке. Ложноотрицательные результаты отмечаются в 20-25% наблюдений при отсутствии ложноположительных заключений. Результат исследования в значительной степени зависит от квалификации врача: при проведении опытным исследователем чувствительность составляет 74,2%. Результаты ультразвукового обследования бывают близки к результатам компьютерной томографии. При этом у пациентов с дивертикулитом могут быть выявлены утолщение стенки кишки с наличием мешотчатых или треугольной формы образований, выходящих за контур измененного сегмента кишки, инфильтрация околокишечной жировой клетчатки, внутристеночные свищи, стеноз ободочной кишки с характерными изменениями диаметра просвета: сужение на разном протяжении с утолщенной за счет мышечного слоя стенкой и супрастенотическое расширение. Стриктуры кишки, развившиеся вследствие злокачественной опухоли, характеризуются резкими границами с обеих сторон, в то время как стриктуры, развившиеся в результате дивертикулита, отличаются более плавными контурами и большей протяженностью [4, 6, 7].

В приведенном наблюдении при УЗИ визуализировались множественные выпячивания истонченной кишечной стенки. На участках утолщенной стенки между дивертикулами и в самих дивертикулах сосудистый рисунок был обеднен или не визуализировался, что подтверждает роль сосудистого фактора в развитии болезни: сдавление внутристеночных сосудов с нарушением микроциркуляции, наличие ишемии и замедления венозного оттока. Некоторые дивертикулы были заполнены гомогенным аваскулярным содержимым средней эхогенности, без признаков внутрипросветного движения, так что содержимое сливалось с изображением стенки. В других дивертикулах пузырьки газа, выступая в качестве естественного контраста, позволили детально рассмотреть истонченную до 0,9-1,1 мм стенку кишки, лишенную гипоэхогенного мышечного слоя. Форма этих дивертикулов приближалась к шаровидной, устье было меньше, чем диаметр дивертикула. Однако встречались и выпячивания в форме конусов, с устьями, превышающими размеры самого дивертикула, в них прослеживалось продолжение гипоэхогенного мышечного слоя стенки.

Очевидно, эта разница в ультразвуковом изображении дивертикулов отражает стадии их формирования: округлые с истонченной стенкой и отсутствием в ней мышечного слоя — это сформированные дивертикулы, в то время как другие, в которых еще прослеживается мышечный слой или его фрагменты, — дивертикулы на стадии формирования.

Таким образом, газ в кишке может быть не только препятствием к адекватной визуализации, но и, являясь естественным контрастным средством, существенно обогащает ультразвуковую картину.

Выводы

При синдроме абдоминальной боли УЗИ является наиболее безопасным неинвазивным методом диагностики, который можно применять на любой стадии заболевания, оно дает важную информацию и должно использоваться при подозрении, в частности, на дивертикулит в амбулаторно-поликлинических условиях во всех случаях.

Литература

- Воробьев Г.И., Жученко А.П., Ачкасов С.И. и др. Прогнозирование развития повторных воспалительных осложнений после эпизода острого дивертикулита // Материалы Второго съезда колопроктологов России с международным участием «Актуальные вопросы колопроктологии». Уфа, 2007. С. 405-406.

- Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р., Мехдиев Д.И. и др. Собственный опыт лечения осложненных форм дивертикулярной болезни толстой кишки // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2009. N5. С. 68-71.

- Халилов Х.С., Хаджимухамедов Н.А. Результаты диагностики и лечения осложненных форм дивертикулеза толстой кишки // Сб. тез. Первой международной конф. по торакоабдоминальной хирургии. М., 2008. С 42-43.

- Воробьев Г.И., Орлова Л.П., Жученко А.П., Капуллер Л.Л. Ультразвуковые признаки дивертикулярной болезни ободочной кишки // Колопроктология. 2008. N1. С. 7-8.

- Murphy T., Hunt R.H., Fried M.D. et al // Diverticular disease. WGO-OMGE Global Guidelines. 2005. P. 44-49.

- Орлова Л.П., Трубачева Ю.Л., Маркова Е.В. Ультразвуковая семиотика дивертикулярной болезни ободочной кишки и ее хронических воспалительных осложнений // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2008. N3. C. 18-25.

- Сацукевич В.Н., Назаренко В.А. Клиническая и ультразвуковая диагностика дивертикулита толстой кишки и его осложнений // Хирургия. 2005. N5. С. 47-50.

УЗИ аппарат RS85

Революционные изменения в экспертной диагностике.

Безупречное качество изображения, молниеносная скорость работы, новое поколение технологий визуализации и количественного анализа данных УЗ-сканирования.