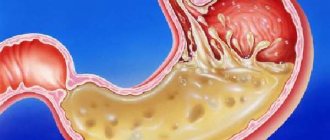

Серозно-фибринозный перитонит – это патология, в основе которой лежит воспалительный процесс листков брюшины, сопровождающийся скоплением серозного-фиброзного экссудата в брюшинной полости. Для заболевания характерен сильный болевой синдром в брюшной полости, напряжение мышц живота, тошнота, рвота, расстройство стула, повышение температуры тела и ухудшение общего состояния больного.

Серозный перитонит-воспалительный процесс, при котором наблюдается серозный экссудат в брюшной полости.

Главной причиной развития всех перитонитов является инфицирование листков брюшины в результате попадания в брюшную полость бактериальных микроорганизмов.

Основными причинами развития перитонитов считаются:

- Острый или хронический аппендицит;

- Тупое и проникающее травматическое повреждение живота;

- Острые воспалительные процессы внутренних женских половых органов;

- Прободение в желудочно-кишечном тракте язвенных образований;

- Повреждение стенок кишечника или желчевыводящих путей.

Среди бактериальных микроорганизмов, которые могут вызвать развитие перитонита, отмечают как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. В связи с этим значительно усложняется подбор антибактериальной терапии.

Основываясь на механизме попадания патогенной флоры в брюшную полость, перитониты делят на два типа: первичные и вторичные.

Первичный перитонит развивается при распространении инфекции из других очагов заражения в организме.

Вторичные перитониты являются осложнением местных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В Юсуповской больнице больным с серозно-фибринозным перитонитом проводят специализированную диагностику, эффективное лечение и, при необходимости, реабилитационные мероприятия. Специалисты имеют огромный клинический опыт как в России, так и зарубежных странах. Юсуповская больница оснащена новейшими медицинскими технологиями, которые ускоряют восстановительный процесс пациента.

Местный серозно-фибринозный\серозный перитонит

Местный перитонит – это воспалительный процесс брюшины, ограниченный конкретным участком и локализующееся в окружности органа, который является причиной патологического процесса.

Местный серозно-фибринозный перитонит возникает благодаря развитию спаечного процесса и способности брюшины отграничивать воспалительный процесс. Чаще всего местный серозный перитонит тесно связан с острым заболеванием того или иного органа брюшной полости (желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, сегмента тонкой или толстой кишки, органов малого таза, почек). Главной причиной развития таких перитонитов является перфорация при язвенной болезни полого органа (желудок, двенадцатиперстная кишка, язвенном колите, гангренозном аппендиците и прочее). Местные воспалительные процессы в брюшной полости гораздо легче протекают, нежели разлитой перитонит, в некоторых случаях больные даже сохраняют трудоспособность. Однако даже при таком течении заболевания, несвоевременная диагностика и лечение могут привести к деструктивному процессу и формированию абсцессов в брюшной полости.

Профилактика

Гнойный перитонит можно избежать, соблюдая следующие правила:

- не затягивать с лечением болезней, которые могут привести к серьёзным осложнениям (аппендицит, язва желудка, панкреатит и др.);

- получать 50%-60% всей энергии за день из фруктов, овощей и других продуктов, богатых витаминами и химическими элементами;

- отказаться от вредных продуктов питания (фаст-фуд, сладкие газированные напитки и т.д.);

- избегать переохлаждения тела;

- миновать стрессы;

- не принимать лекарства без консультации врача;

- высыпаться, не забывать делать отдых после работы;

- тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды и руки перед приёмом пищи.

Клиническая картина

Для постановления диагноза врачу необходимо детально собрать анамнез заболевания. Чаще всего пациенты с серозно-фибринозным перитонитом отмечают следующие жалобы:

- Боль в животе, локализация которых зависит от очага воспаления;

- Тошнота;

- Рвота (возможно с примесью желчи и содержимым толстого кишечника);

- Страдальческое лицо;

- Бледные кожные покровы;

- Холодный пот;

- Обездвиженность;

- Вынужденное положение тела (на спине или на боку с приведенными ногами к животу);

- Повышение температуры тела;

- Падение артериального давления;

- Нарушение сознания (при прогрессировании состояния больного);

- Заостренные черты лица;

- Желтушный оттенок кожных покровов и слизистых;

- Вздутие живота.

Как проявляется патология

Воспаление брюшины характеризуется разнообразной симптоматикой. Клиника заболевания зависит от степени выраженности патологии. Обычно выделяют такие симптомы:

- вздутие живота;

- твердость живота;

- шоковое состояние;

- слабость;

- озноб;

- лихорадочное состояние;

- усиленное выделение пота;

- тошнота;

- рвота.

Особое внимание уделяется пожилым людям. У них воспаление брюшной полости часто имеет атипичные, стертые симптомы. Все проявления условно объединяются в несколько групп.

Характер болезненных ощущений

Этот признак присутствует вне зависимости от того, как именно развивается воспаление брюшины. Локализация болей, а также их характер определяются первичной патологией. Если у человека язвой поражен желудок, либо аналогичным изменениям подверглась 12-перстная кишка, то болезненные ощущения имеют резкий “кинжальный” характер. На этом фоне больной часто теряет сознание от боли.

При странгуляционной кишечной непроходимости боль возникает внезапно. Состояние пациента приближается к шоковому. Наиболее ярко болевой синдром выражается в самом начале развития патологического процесса. Его усиление провоцируется даже незначительными движениями. Когда локализация первичного очага вверху живота, боль отдает за грудину или в области:

- надключичной зоны;

- спины;

- лопатки.

Особенности диспепсического синдрома

При развитии диспепсического синдрома на фоне перитонита человека сильно мутит, затем начинает рвать. Запоры чередуются с диареей. Газы задерживаются, что вызывает сильный дискомфорт внизу живота. Аппетит больного снижается, иногда появляются ложные позывы к дефекации. Напряжение брюшной стенки, возникшее в зоне первичного воспаления, постепенно распространяется на весь живот. Состояние человека резко ухудшается.

Раздражение брюшной полости рефлекторно провоцирует тошноту и рвоту. Когда патология прогрессирует, появляются такие симптомы, как кишечная недостаточность и ослабление перистальтики. Если воспалительный очаг находится в малом тазу, нарушается процесс мочеотделения, человек страдает от многократной диареи. Такие симптомы наблюдаются при гангренозном аппендиците.

Далее, появляются признаки воспалительно-интоксикационного синдрома. Наблюдается повышение температуры до 38 С, ускоряется СОЭ, дыхание и пульс учащаются.

Особенности перитонеального синдрома

Черты лица больного при перитонеальном синдроме становятся заостренными. Лицо приобретает землистый оттенок. Когда патология прогрессирует, кожный покров больного приобретает цианотичный цвет. На фоне сильной боли лоб пациента покрывается крупными каплями пота.

Во время осмотра живота врач определяет подвижность брюшной стенки. Живот больного может совсем не принимать участия в процессе дыхания. Иногда наблюдается изменение его формы. Часто во время пальпации выявляется твердость передней брюшной стенки.

Диагностика

Постановка диагноза серозно-фибринозного перитонита связана с определенными трудностями, поэтому этим процессом должен заниматься только квалифицированный врач. В Юсуповской больнице специалисты каждый день сталкиваются с различными неотложными состояниями, которые требуют немедленной диагностики и лечения. В больнице имеется инновационное оборудование, которое успешно применяется в диагностических целях для скорейшего получения результатов.

После сбора анамнестических данных, для полноты обследования врачи применяют:

- Пальпацию и аускультацию, для определения характерных симптомов заболевания. При выслушивании кишечных шумов о из-за накопления в брюшной полости свободной жидкости. Шумы, как правило, ослаблены или же полностью отсутствуют.

- Рентгенологическое исследования органов брюшной полости. Характерным признаком поддиафрагмальной язвы является наличие прослойки воздуха. Специфический симптом «чаш» — при кишечной непроходимости.

Диагностика перитонита

Кроме полученных при осмотре данных, для диагностики перитонита врачи назначают лабораторные и инструментальные исследования:

- Клинический анализ крови: показывает неспецифические признаки воспаления — повышенное количество лейкоцитов, ускорение СОЭ. Лейкоцитарный индекс интоксикации выше 4 (в терминальной стадии может достигать 12).

- УЗИ брюшной полости показывает наличие в ней жидкости и газа.

- Рентгенограмма брюшной полости: кроме жидкости и газа, можно увидеть признаки пареза кишечника (горизонтальные уровни жидкости в петлях кишечника со скоплениями газа над ними — так называемые Чаши Клойбера).

- Биохимия крови показывает изменения, характерные для полиорганной недостаточности. Если есть возможность, назначают анализ на содержание прокальцитонина крови, повышенный уровень которого характерен для перитонита и сепсиса.

- Если есть техническая возможность, назначают компьютерную томографию, которая позволяет четко визуализировать состояние брюшной полости.

В неясных случаях врачи могут пойти на диагностическую лапароскопию — эндоскопическое обследование брюшной полости — или лапаротомию — открытую операцию.

Рентгенограмма при перитоните: расширенные петли кишечника

Лечение

Единственным действительно эффективным методом лечения такой патологии является хирургическое вмешательство, которое чаще всего выполняется путем широкой лапаротомии. При местном серозном перитоните есть возможность провести лапароскопическую (малоинвазивную) операцию. Целью операции является обнаружение и устранение причины заболевания (удаление червеобразного отростка при аппендиците, ушивание язвы желудка и т.д.) и проведение качественной санацию брюшной полости.

Рациональная антибактериальная терапия проводится путем внутривенного или внутримышечного введение медикаментозных средств в различных комбинациях, таким образом оказывая воздействие на широкий спектр бактериальных микроорганизмов.

Важным этапом лечения является инфузионная дезинтоксикационная терапия, а также назначение иммуномодуляторов. В особо тяжелых случаях важно применение гемосорбции, гемодиализа и других методов дезинтоксикации.

Прогноз при выявлении местного перитонита относительно благоприятный, такая патология хорошо поддается консервативному и хирургическому лечению при своевременной диагностики. Смертность при таком процессе достаточно низкая, при тяжелых формах не превышает 17%. Профилактические мероприятия включают в себя своевременное выявление и лечение патологий, которые могли привести к данному состоянию.

В Юсуповской больнице собраны специалисты различных областей, которые достигли в своей работе значительных успехов. Именно такие врачи принимают активное участие в диагностике и лечении больных с серозно-фибринозным перитонитом. Специалисты Юсуповской больницы в своей работе используют современные технические новинки для получения наилучшего результата. Тесное сотрудничество с европейскими коллегами позволяет больнице оставаться передовым медицинским учреждением в Российской Федерации. Приятное общение с медперсоналом скрасит Ваше нахождение в стационаре, а насыщенная реабилитационная программа позволит вернуться к прежнему образу жизни в короткие сроки. Записаться на прием или консультацию к специалисту Юсуповской больницы Вы можете по телефону.

Лечение после операции

Перитонит после операции требует специального лечения. Оно представляет собой приём препаратов, уничтожающих болезнетворную микрофлору, восстанавливающих деятельность органов ЖКТ и нормализующих иммунитет.

Также пациенту приписывают диету, которую он должен придерживаться неделю. Перитонит у детей лечится так же, как и у взрослых.

Медикаментозное лечение

Назначают следующие типы лекарств:

- антибиотики. Пенициллин-Тева, бензилпенициллин, цефтриаксон, гентамицин и другие;

- мочегонные препараты, действующими веществами которых являются Индапамид (торговое название – «Арифон»), Спиронолактон («Верошпирон»), Торасемид («Тригрим»);

- средства, направленные на выведение из организма токсичных веществ. К ним относятся «Кальция глюконат», «Спленин», «Унитиол» и др;

- инфузионные растворы («Гемодез», «Желатиноль», «Реополиглюкин»);

- препараты крови – «Альбумин» (5-ти% и 20-ти% растворы), «протеин», «фибриноген»;

- нестероидные противовоспалительные препараты – «Кетопрофен», «Аркоксия», «Индометацин»;

- средства, предупреждающие рвоту. Содержат ондансетрон («Эмесет»), домперидон («Мотилиум»);

- препараты, направленные для профилактики развития пареза кишечника. Это «Неостигмин», «Физостигмин».